据新华社消息,在第41个教师节到来之际,中央宣传部、教育部向全社会公开发布2025年全国“最美教师”。

丁美珍、马琼、水柏年、邓宗全、古桑曲珍、任明杰、刘玉忠、刘益春、杨洋、肖惠文、邵瑜、欧阳陵江、郑万众、孟庆阳、胡嵘苹、钟义信、侯纯广、姜德生、秦春娟、秦宣、黄俊琼、廖红、翟婉明、薄宜勇等24名同志和保定学院毕业生赴疆任教群体代表光荣入选。其中,有12位教师来自高校。

12位来自高校的“最美教师”名单及事迹简介

甘肃省兰州资源环境职业技术大学教师:马琼

马琼,女,汉族,1969年1月生,中共党员,甘肃省兰州资源环境职业技术大学教师。她以技能为火种,以匠心为灯盏,照亮学生职业之路,温暖千家万户生活。她走遍甘肃60余个乡镇和中专校,讲述用技能点亮人生的故事,以冶金技能解决千余个家庭的生存困境,将冶金类“冷门专业”锻造成“金字招牌”。她主持建成国家课程思政教学团队,培养劳模工匠1000余名。担任2轮国家“双高计划”专业群负责人,构建“课岗融通、学创融合、德技融汇”的“三融育人法”。她指导300余名学生在全国性职业技能大赛获奖,帮扶500余名重点群体学生高质量就业。当选中国妇女第十三次全国代表大会代表,曾获全国先进工作者、甘肃省科技进步奖三等奖等荣誉。

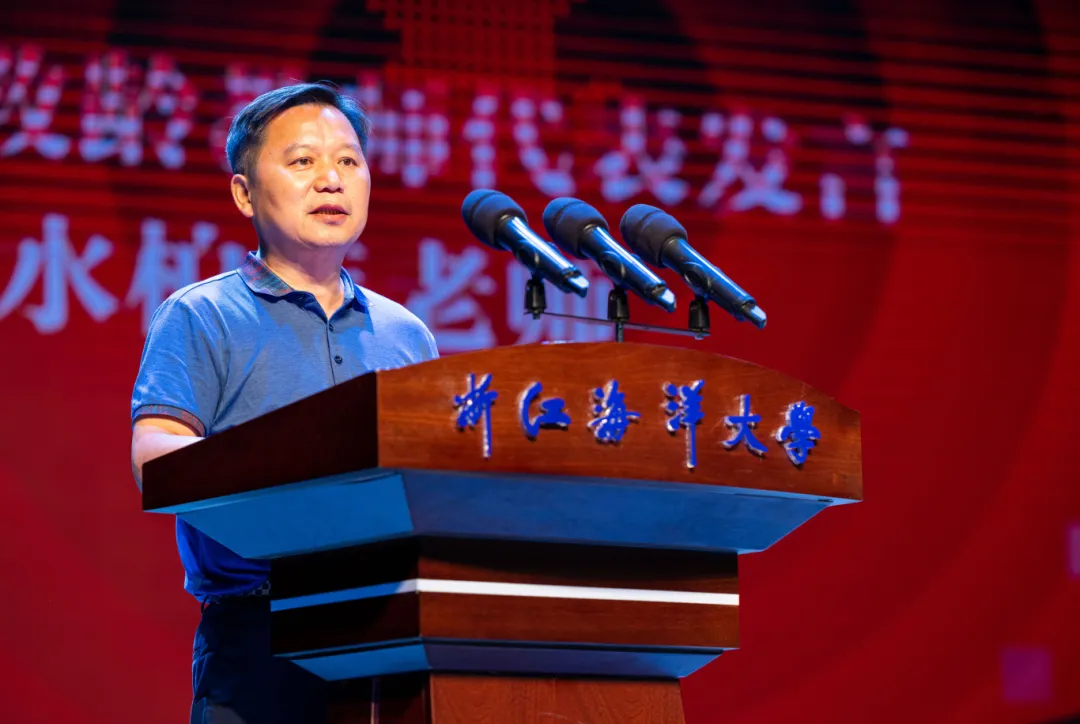

浙江海洋大学教授:水柏年

水柏年,男,汉族,1965年5月生,中共党员,浙江海洋大学教授。他扎根海岛35年,在海洋生态教学、科研与社会服务方面成绩显著,被聘为自然资源部海洋生态保护修复专家。他爱生如子,倾心资助经济困难学生,尽心帮扶学习困难学生,被学生尊称为“水伯伯”。探索建立“生物标本+PPT+翻转课堂+视频+实践”五位一体教学模式,出版全国高校水产类规划教材,承担国家一流专业建设。他带领师生走向产业一线,攻克红树林高纬度区种植技术,科技指导造林4830余亩,修复沿海海洋生态。他攻克了困扰渔民养殖10余年的贝类“发瘟病”和紫菜“烂菜”重大难题,助力两万余名渔民实现共同富裕。曾获全国优秀教师、浙江省师德楷模、浙江省优秀科技特派员等荣誉。

哈尔滨工业大学教授:邓宗全

邓宗全,男,满族,1956年10月生,民进会员,哈尔滨工业大学教授、中国工程院院士。他聚焦国家重大战略需求,矢志攻克关键领域难题,深耕科研领域40余年,从事宇航空间机构与特种机器人的设计理论与技术研究,作出重要原创性贡献。他坚持深耕教学一线,担任哈工大“院士特色班”班主任,为我国航天事业培养了一批优秀人才。他扎根东北、艰苦创业,凝聚哈工大师者奋进力量,创建宇航空间机构全国重点实验室、国家级机械基础教学基地。曾获国家技术发明奖二等奖、国家科技进步奖三等奖、黑龙江省最高科学技术奖等荣誉。

东北师范大学教授:刘益春

刘益春,男,汉族,1962年12月生,中共党员,东北师范大学教授、中国科学院院士。他聚焦“四个面向”,潜心科研数十载,在类脑忆阻器、光电探测、高密度光存储、特种光电热控材料等方面取得系列突破,为我国半导体光电子技术发展做出重要贡献。他秉持“创造的教育”理念,构建“U-G-S(大学—政府—学校)教师教育新模式”,在全国16个省建立49个教师教育创新实验区,覆盖237所中小学,助力数万名师范生锤炼师德师能,反哺当地基础教育发展。曾获全国模范教师、国家自然科学二等奖、国家级教学成果奖一等奖等荣誉。

重庆工业职业技术学院教授:杨洋

杨洋,女,汉族,1988年12月生,中共预备党员,重庆工业职业技术学院教授。她从事职业教育12年,坚持每年带领师生深入头部企业跟岗实践,主持编写全国首批职业教育数字教材,将“企业生产”融入“学校教学”,把“课堂搬到工厂车间”,累计为产业培养了3500多名高素质技术技能人才。她践行“科教融汇”育人路,主持国家自然科学基金等项目近20项,带领师生研发的高性能波束形成声源识别技术被企业广泛应用。曾获全国模范教师、全国职业院校技能大赛教学能力比赛一等奖、重庆市科学技术奖科技进步奖一等奖等荣誉。

湖南工业职业技术学院教授:欧阳陵江

欧阳陵江,男,汉族,1979年5月生,中共党员,湖南工业职业技术学院教授。他在湖南省职业院校开设“多轴加工技术”课程,组建“智能制造”“先进切削工艺”等研究团队,为飞机发动机制造行业培养了大批技术带头人。他耕耘职业教育20多年,指导学生参加各类技能比赛,其中获国际一等奖1个,国家级一等奖3个,近20人享受国务院政府特殊津贴。他建设的工作室,为湖南省智能制造装备升级提供了人才和技术支撑。曾获全国五一劳动奖章、全国技术能手、湖南省教书育人楷模等荣誉。

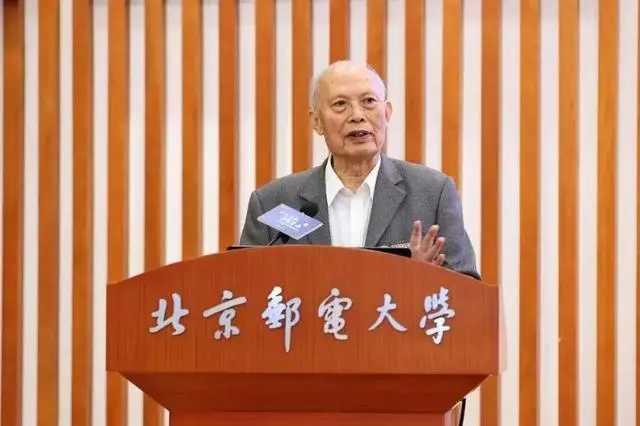

北京邮电大学教授:钟义信

钟义信,男,汉族,1940年2月生,中共党员,北京邮电大学教授。他投身信息科学教育与科研60余载,始终坚守教学科研一线,将家国情怀与创新精神融入教书育人全过程,建议并推动高等学校“信息工程”本科专业设立,开启信息科学、人工智能教学先河,为国家发展相关领域培育储备了大量杰出人才。他提出以“主动问学”代替“被动背书”的学习观念,坚持科研与教学并重,形成“面向未知—主动求知—质疑已知—开创新知”和“知识的结构化—体系化—生态化”的教学方法。他潜心科研,提出“全信息理论”,为人工智能理论研究提供“理解能力”的基础。曾获全国优秀教师、全国优秀科技工作者、吴文俊人工智能科学技术奖等荣誉。

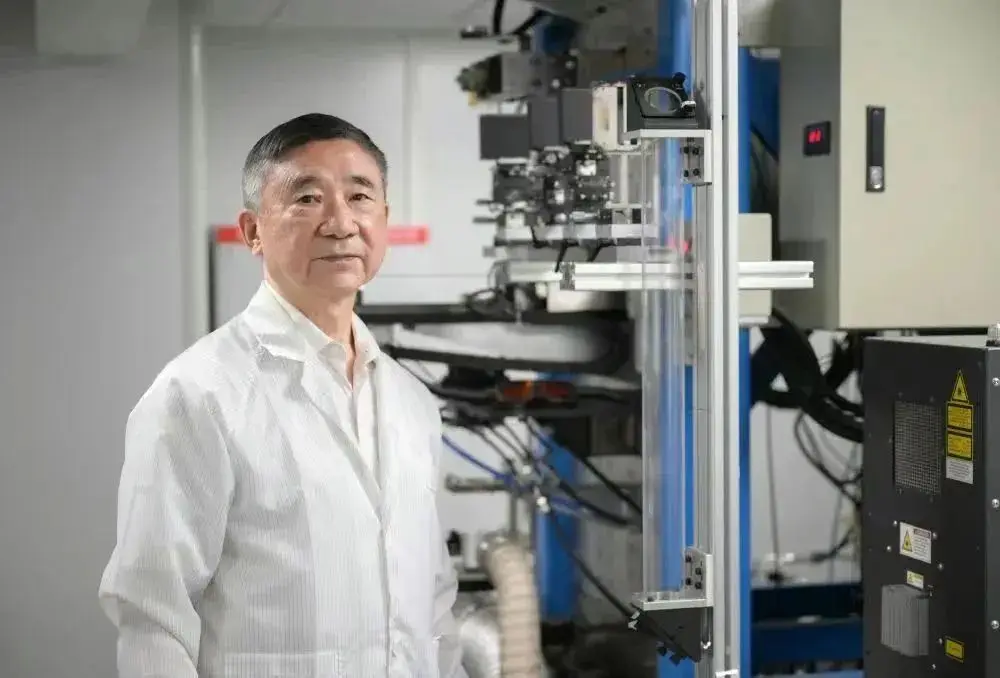

武汉理工大学教授:姜德生

姜德生,男,汉族,1949年3月生,中共党员,武汉理工大学教授、中国工程院院士。50年教学科研生涯中,他带领团队聚焦国家重大战略需求,开创光栅阵列传感网络技术,构建了具有我国自主知识产权的光纤传感成套生产技术与装备。他将成果转化所得用于支持团队和平台建设,推进科研成果进课堂、进教材。他带领学生下煤矿、进隧道,言传身教“把论文写在祖国大地上”,培养中国工程院院士3人。他开展科普宣讲,激励大中小学生树立投身科技强国的远大志向。曾获全国先进工作者、国家技术发明奖二等奖、全国优秀教师等荣誉。

中国人民大学教授:秦宣

秦宣,男,汉族,1963年11月生,中共党员,中国人民大学教授。从教30多年来,他坚持“经师”和“人师”相统一的育人理念,主讲本、硕、博十多门课程,培养了大批马克思主义理论人才,为新时代思政教育树立了典范。他潜心从事马克思主义理论研究,始终站在理论前沿,主持完成数十项国家级、省部级科研项目,出版学术专著十余部,撰写学术论文近300篇,主编和著有《中国特色社会主义史》《中国特色社会主义重大问题研究》等著作,获得多项国家级、省部级科研奖励。他积极开展党的创新理论宣传工作,深受大众好评。曾获全国优秀教师、北京高校优秀共产党员等荣誉。

福建农林大学教授:廖红

廖红,女,汉族,1969年7月生,中共党员,福建农林大学教授。她秉持学生优先教学理念,25年来坚持为本科生授课,积极探索课程改革,开设网络课堂,注重学生综合发展,主编《高级植物营养学》等教材。她致力于作物养分高效根系遗传改良研究,构建以“燕子窠生态茶园模式”为基础的“优质高效生态茶园建设模式”,形成了“做给农民看、领着农民干、带着农民赚”的科技帮扶模式,被农民称为“挥着锄头的女科学家”。她当选党的十九大代表,作为全国科技特派员代表走上全国两会代表通道,介绍科技助农兴农富农故事。曾获第十一届中国青年女科学家奖、福建省先进工作者、福建省最美科技特派员等荣誉。

西南交通大学教授:翟婉明

翟婉明,男,汉族,1963年8月生,中共党员,西南交通大学教授、中国科学院院士。他将教书育人作为终身事业,从教40年来,坚守轨道交通领域教学与科研一线。他首创车辆—轨道耦合动力学理论体系,应用于我国铁路提速和高速铁路重点工程。攻克重载列车与轨道相互作用国际性难题,研究方法被称为“中国经验”。创新高速列车过桥动力学理论及安全评估技术,倡导并推动高铁时速350公里运营。他探索拔尖创新人才培养模式,将团队最新研究成果融入课堂教学,培养研究生和博士后超100位。曾获国家科技进步奖一等奖、全国优秀共产党员、全国五一劳动奖章等荣誉。

南京铁道职业技术学院教授:薄宜勇

薄宜勇,男,汉族,1970年11月生,中共党员,南京铁道职业技术学院教授。他扎根职业教育35年,注重培养学生的职业荣誉感和工匠精神。他担任专业负责人,主持制定铁道信号自动控制等专业教学标准;主持建设精品课程,推广线上线下混合式教学;多次指导学生参加中国国际大学生创新大赛等竞赛,3次获全国金奖,提升教学和人才培养质量。他主动服务交通强国战略,积极推动校企联合组建“安全第三方咨询”科技创新团队,开展南京地铁运营安全管理第三方安全评估工作,承担多项上海铁路局科研课题。曾获江苏教师年度人物等荣誉。

来源:新华社、教育部、各高校官网

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线