近日,盛夏的热浪裹挟着泥土的芬芳,榆林学院研究生院“青衿扎土润乡野,赋能振兴共芳华”社会实践团队,步履坚定地深入榆阳区鱼河峁镇。团队锚定乡村振兴重点领域,开展支教服务、科技助农、访老听党等专项活动,将专业知识的厚度、技术服务的精度与青春情怀的温度,深深融入这片乡野大地。他们以脚步丈量乡土肌理,用实践作答“振兴之问”,在嘹亮的歌声里、灵动的剪纸中、葱郁的田垄间、厚重的故事里,细细描摹着青春赋能乡村振兴的生动答卷。

支教服务:红歌剪纸传文脉,趣味实验启童心

“花篮的花儿香,听我来唱一唱……”鱼河峁镇柏盖梁村党群服务中心的教室里,悠扬的旋律混着清脆的童声漫出窗棂。实践队员们正带领孩子们学唱《南泥湾》,稚嫩的嗓音里,藏着对那段红色岁月的好奇与向往。队员们特意挑选《南泥湾》作为教唱曲目,不仅因其旋律明快、朗朗上口,更因歌词里“自力更生、艰苦奋斗”的精神内核——这正是想播撒进乡村孩子心田的红色种子。教唱时,队员们融入陕北民歌特有的节奏韵律,时而领着孩子们拍手打节拍,让歌声踩着明快的鼓点跃动;时而组织分声部合唱,让高低音交织出丰富的层次感。“想象一下,当年的叔叔阿姨们在荒山上开荒种地,多有劲儿呀!”队员们边教边讲述背景故事,孩子们睁着大眼睛,跟着旋律轻轻摇晃身体,小小的胸膛里仿佛也涌动着当年开垦南泥湾的豪情。一曲终了,孩子们仍意犹未尽地哼着调子。这歌声里,革命年代的奋斗力量正悄悄浸润童心,成为乡村孩子成长路上一抹鲜亮的红色印记。

陕北剪纸是当地非遗瑰宝,也是支教课堂的特色课程。队员们带来红纸与剪刀,从最简单的“蝴蝶”“锦鲤”“花朵”教起,“先把纸对折三次,剪个小三角,打开就是一朵花。”孩子们握着剪刀的小手虽有些笨拙,却格外认真。这场特色剪纸课程,以传统技艺为纽带,让乡村孩子在折纸、勾画、剪裁中触摸文化的温度。不仅教会了基础的剪纸技巧,更让他们在动手创作中收获了成就感——当剪刀剪出第一缕花纹时,艺术的种子便在心里发了芽;当作品完整展开时,对美的感知与对传统文化的好奇,也随之变得清晰而鲜活。

化学趣味实验是支教的特色课程之一。针对乡村孩子科学启蒙资源相对薄弱的情况,队员们结合专业知识设计了一系列趣味实验,从色彩变化到气体特性,让抽象的科学知识变得可触可感。“我们希望通过这些小实验,让孩子们发现科学的乐趣,在心里种下爱探索、爱思考的种子。把好奇转化为探索欲,让实践连接起理论与生活,乡野间萌发的科学意识将成为乡村振兴的人才底气。”这场趣味化学课,为科技赋能乡村教育的篇章,在黄土高原上写下了生动的注脚。

科技助农:智慧赋能产业兴,青春汗水润沃土

实践队员踏着乡土的气息,走进鱼河峁镇红太刘崖窑种植基地开展实地调研。调研中了解到,基地主要种植茄子、贝贝瓜等作物,而培育这些果蔬的“秘诀”,正是红太365高效生物有机肥。技术人员介绍,这种长效生物有机肥采用螯合态结构,能有效弥补土壤肥力不足的问题,真正实现“培肥地力”,为作物生长筑牢根基。在技术人员细致地采摘教学后,队员们分头走进茄子地、西红柿田,将专业知识融入指尖实践:从上到下细致查看,从里到外依次采摘,既确保成熟果实颗粒归仓、无一错摘,又精准辨认出病株残株,让每一次劳作都透着专业的严谨。实践成员用劳动助农的方式,帮助基地松土、除草,用汗水和付出为乡村振兴贡献自己的青春力量。脚下沾满泥土,心中装着热爱。青年学子以脚步丈量土地的厚度,以智慧激活产业的活力,让青春的亮色在乡村振兴的壮阔画卷上,绽放出更加绚丽的光彩。

生态调研:稻鸭共生探循环,专业献策谋发展

稻鸭共作生态养殖是鱼河峁镇的特色产业。实践团成员深入田间,走进稻鸭共作养殖基地。成员们仔细观察,详细记录水稻长势,并用镜头捕捉鸭群活动场景。随后,大家围绕“电商拓宽销路”“延长产业链提升附加值”等议题展开热烈讨论,积极提出“直播带货培训”“农旅融合体验”等建议。农学专业研究生围绕水稻生长周期与鸭群活动的协同关系展开观察,重点关注鸭群在除草、除虫方面的天然作用,以及鸭粪对稻田土壤肥力的影响,不时与农户交流生态种养的技术细节;环境专业研究生则聚焦水体质量、生物多样性等生态指标,记录稻田间动植物共生状态,分析该模式在减少农药使用、维持生态平衡方面的优势。在了解到农户需定时投喂鸭群后,实践队成员主动上前帮忙。大家接过饲料,学着农户的样子均匀撒向稻田。看着鸭群在稻株间欢快啄食,与水稻形成的良性互动场景,同学们对“稻护鸭、鸭助稻”的生态循环有了更直观的理解。此次实践活动,不仅让同学们在田间地头将专业知识与实际生产相结合,更深刻体会到生态农业的发展潜力。大家表示,将把此次调研所得整理分析,为稻鸭共作模式的优化提供力所能及的专业建议,助力生态农业可持续发展。

访老党员:峥嵘故事忆初心,奋斗精神励前行

“那年在青海戈壁,零下三十度,我们裹着羊皮袄守在押运车上,眼里只有一个念头:绝不能出半点差错!”86岁的老党员谢春生缓缓翻开泛黄的退伍证,向队员们讲述自己在青海核爆基地服役的岁月。作为押运警卫战士,他曾参与多次核试验物资押运,“我亲眼见证了我国第二颗原子弹爆炸成功!”作为历史的亲历者,这份与祖国核事业的特殊联结,是他珍藏一生的骄傲。退伍后,谢春生转身走进供销社,把军营里的执着带到了乡野间。“国家需要,咱就不能退!”老人的话掷地有声。队员们围坐倾听,认真记录,有人悄悄红了眼眶。从核试验基地的押运警卫到乡村的供销岗位,谢春生或许没有惊天动地的壮举,却用最实在的行动诠释着“共产党员”的责任担当。他用一生书写的“坚守”与“奉献”,恰与榆林学院“扎根榆林、服务地方”的办学初心深深共鸣。真正的传奇并非惊天动地的呐喊,而是用一生的坚守,将“人民至上”的誓言,活成最动人的模样。

队员们还探访了退休村会计席自华。这位80多岁高龄的老人向队员讲述着与账册相伴的岁月,让青年学子在斑驳的字迹中读懂“坚守”二字的重量,感触到乡村振兴背后那份平凡而厚重的力量。席大爷的职业生涯从义务帮忙到一生守望,与脚下这片土地的蜕变同频共振。起初只是被喊去帮忙,后来才有了仅能维持家用的微薄工资,这一干就是四十多年。他白天在地里劳作,晚上在煤油灯下整理堆积如山的单据。乡村振兴既需要宏大的蓝图和前沿的技术,更需要千千万万像他这样在平凡岗位上“钉钉子”的人。他们用四十年的较真与坚守,为乡村筑牢了治理的根基,这种精神值得每一位青年传承。

领导寄语:扎根乡村大地,践行育人初心

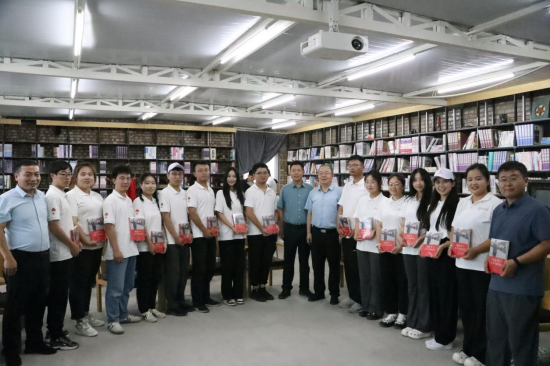

此次“三下乡”的征途上,榆林学院研究生院深化学校“五乐育人”工程体系,围绕专业特色踏响乡野:用歌声叩响红色记忆的门扉,让峥嵘岁月在旋律里苏醒;用技术为乡村产业注入澎湃动能,让土地的潜能在创新中迸发;让向上的力量在倾听与讲述中凝聚。活动期间,榆林学院党委副书记闫龙等领导同鱼河峁镇领导一行专程前往实践基地慰问队员们。他们踩着田埂走进田间地头,仔细查看队员们的调研记录与实践成果,又围坐在一起听大家分享实践中的见闻与感悟。“你们把课堂搬到乡野,把学问做进泥土,这正是‘五乐育人’落地生根的生动体现。”校领导同时寄语各位志愿者要学会低头、学会弯腰、学会扎根。领导的话语温暖而有力,既肯定了队员们用专业所长服务乡村的担当,也鼓励大家继续以赤诚之心扎根基层,在实践中锤炼本领、增长才干。队员们围在领导身边,眼神里满是振奋,纷纷表示定会将这份关怀化为动力,更扎实地投身实践。

队员们以躬身实践的步履,践行着“把论文写在祖国大地上”的铿锵誓言——让学术的根须扎进泥土,让研究的果实结在田垄;将青春的汗水化作甘霖,浸润乡村振兴的壮阔征途,让每一份热忱都融入这片土地的生长与蜕变。

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线