陕西财经职业技术学院:构建非遗传承“全链条”,文化赋能育新人

近年来,陕西财经职业技术学院积极响应国家关于传承和弘扬中华优秀传统文化的号召,以“非遗文化进校园”为重要抓手,从引进工美大师到建设高水平平台,从融入专业课程到丰富社团实践,打造了一条从“引进来”到“活起来”的非遗传承育人全链条,通过一系列扎实有效的举措,让非遗文化在校园里落地生根、开花结果。

聘任多名国家级、省级工艺美术大师为客座教授

——大师引领,筑巢引凤建高地。2019年5月,陕西财经职业技术学院引聘中国工艺美术大师贺兴文,成立人文艺术学院,开设工艺美术品设计专业,先后建成了贺兴文大师工作室、陶艺工作坊,聘任多名国家级、省级工艺美术大师为客座教授,成功获批并搭建起陕西省普通高校中华优秀传统文化传承基地、陕西非物质文化遗产产业促进会产学研基地、陕西工艺美术行业教育培训基地、中国工艺美术大师传承创新基地等多个平台,为学校开展非遗文化研究、人才培养、社会服务等工作提供了有力的支持。学校还与陕西经济联合会共建陕西工艺美术学院,整合双方资源,打造集教学、研究、创作、展示为一体的工艺美术教育高地。通过一系列平台的搭建和基地的建设,学校开展了一系列非遗文化研究项目,深入挖掘陕西地区的非遗文化资源,为非遗文化的保护和传承提供理论支持。

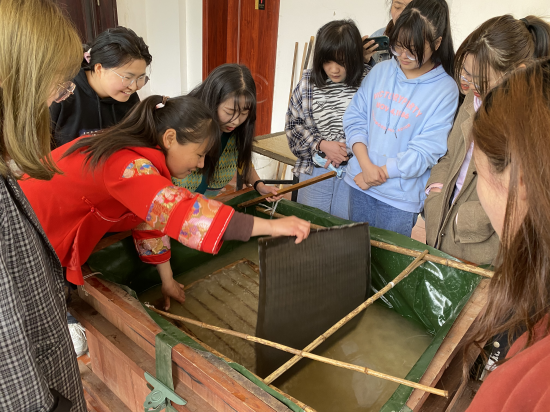

蔡侯博物馆刘晓东馆长及其团队为学生讲授古法造纸技艺

——专业融合,课程育人固根基。学校积极作为,将非遗传承与专业教育深度融合,依托课程育人,为非遗文化的传承与发展筑牢根基。在工艺美术品设计专业中,开设了《麦草材料装饰画设计》《麦草材料装饰画装裱》《泥塑与陶艺》等专业核心课程,注重培养学生的非遗技艺实操能力;打造了《传统文化》《书法》《诗词鉴赏》等文化通识类课程,侧重于培养学生对传统文化的理解与感悟,增强学生的文化底蕴。注重教材建设,贺兴文牵头编写《陕西省麦秆画制作流程标准》等课件及活页教材,编辑出版《陕西省传统工艺振兴发展报告》,获业界广泛好评。近年来,学校大力开展“大师进校园”“劳模进课堂”系列活动,让宝鸡社火脸谱、蓝田玉雕、凤翔泥塑、耀州瓷器、古法造纸等非遗技艺走进校园。2025年6月17日,邀请了枣木雕、华县皮影、杨凌蛋雕、渭南剪纸、延安黑陶等8位省级工艺美术大师走进课堂,通过讲座、技艺展示、互动体验等形式,为千余名师生带来了一场跨越时空的非遗文化盛宴。

研学实践构建“听讲解、观技艺、动手做”的立体化学习模式

——社团赋能,实践体验激活力。学校不断探索实践,将涉及中华优秀传统文化中的艺术、民俗、关中文化、非遗传承等内容,贯穿学生的技能习得和社会实践各环节。先后成立多个与非遗相关的学生社团,如麦秆画社团、“镂金雕银”剪纸社、翰墨轩书画社等,定期开展活动,组织学生进行非遗技艺的学习和创作。学校还积极拓展校外实习实践基地,与宝鸡民间社火博物馆、宝鸡凤翔泥塑村、新明文化传承有限公司等建立合作,定期组织学生前往这些基地进行研学实践活动,让学生亲身感受非遗文化的浓厚氛围,学习民间艺人的精湛技艺。

2025年陕西省工艺美术大师能力提升高级研修班开班仪式

——辐射共享,开放课堂惠大众。在非遗传承的时代浪潮中,陕西财经职业技术学院积极作为,通过非遗传承为社会服务,在文化传承、人才培养、经济发展等多个维度贡献力量。一是通过线上线下结合的方式,大力传播非遗文化。线上利用新媒体平台展示麦秆画、陶艺、凤翔泥塑等非遗制作技艺和作品;线下举办各类非遗文化展览、讲座、技艺体验活动和研讨会,让更多人感受非遗魅力。二是充分发挥教育资源优势,培养非遗传承人才。学校积极开展非遗技艺社会培训,开展了“陕西省工艺美术大师能力提升高级研修班”“文化振兴和产业振兴带头人培训班”,为行业培养了大量专业人才。三是依托专业优势,积极探索非遗与产业融合发展路径。组织学生参加创新创业大赛,孵化出如《薪火——匠人手工艺交易平台》等以传统文化为题材的创新创业项目,推动非遗产品的市场推广与销售。与企业合作开展非遗技艺研究,制定国家级麦草工艺流程制作标准,开展麦秆画制作与陶瓷制作、木雕技艺融合研究,提升技艺水平,开发新产品。

“指尖上的雷锋精神 非遗剪纸体验”特色活动

——厚植沃土,赋能职教新未来。推动非遗文化进校园,绝非一时之举,而是学校为落实立德树人根本任务、服务文化强国战略、深化职业教育内涵发展的长远之策。结合陕财特有的非遗资源和财经文化优势,学校强化课程思政改革,将中华优秀传统文化“厚德载物”“仁义礼智信”等德育元素与财经职业道德培养相结合,开展“非遗实践课堂”“节日里的思政课”“微宣讲”等活动,通过一次次亲手制作、一幅幅作品赏析、一堂堂大师讲解,培养青年学生独特的审美能力、创新思维和家国情怀,增强其在未来职场中的综合竞争力。

陕西财经职业技术学院以高度的文化自觉,将三秦大地丰厚的非遗资源转化为独特的育人优势。从工美大师的匠心引入到传承基地的实体构建,从专业课程的深度渗透到社团实践的活力迸发,再到面向社会的开放共享,学校精心编织的非遗传承教育网络日益紧密。这条特色鲜明的育人之路,不仅让千年遗韵在青春校园焕发新生,更深刻诠释了新时代职业教育在坚定文化自信、培育时代新人中的责任与担当,为赓续中华文脉贡献了职教智慧和力量。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线