“十四五”以来,西安航空职业技术学院作为全国航空类唯一入选高水平学校建设单位的院校,以服务军航和民航发展为宗旨,紧跟航空产业转型升级和行业新技术新要求,集聚政军行企校“五方”合力,聚焦专业建设、课材改革、平台建设、模式改革、机制创新等教学关键要素,协同打造以飞机机电设备维修、无人机应用技术、航空发动机制造技术等国家级专业群为引领的8个专业群,全力将学校打造成为航空特色领先、国内一流、国际知名的职业教育“标杆校”,向航空产业输出了一批“下得去、用得好、留得住”的“西航学子”。

一、主要举措

学校以高水平专业群建设为牵引,以特色、质量和贡献为导向,系统优化教育教学关键要素,全面提升人才培养质量和社会服务水平,加快推进学校内涵式、高质量发展。

(一)服务国家战略和区域经济,构建具有航空特色的专业集群发展格局

学院坚持走航空特色发展之路,主动服务国家创新驱动、军民融合国家战略、“一带一路”倡议等国家战略,对接陕西“秦创原”和34条重点产业链,形成紧密对接产业发展的专业集群发展格局,如图1所示。面向航空维修、航空制(智)造、航空运输与服务三大职业岗位群,按照产业背景相同、学科基础相通、技术领域相近、就业岗位相似、教学资源共享、创新协同发展的逻辑,深化产教融合,促进产业群、岗位群、专业群有机衔接,构建了以飞机机电设备维修技术和无人机应用技术、航空发动机制造技术3个国家级专业群为引领,民航运输服务、太阳能光热技术与应用、材料工程技术、软件技术5个省级高水平专业群协同发展的“国-省-校”专业发展梯队。坚持“专业跟着产业走,课程围着岗位转”,实施“诊、改、增、退”的专业动态调整机制,打造对接航空全产业链、优势突出的专业集群,专业设置与区域产业匹配度超92%。对接行业高端企业,校企协同育人。对接大疆无人机等企业,形成“协同共生”校企育人模式,校企共建专业比例达67%。

学校专业集群与国家战略和地方区域经济对应性示意图

(二)坚持融合发展和改革创新,构建岗课赛证融通的进阶式课程体系

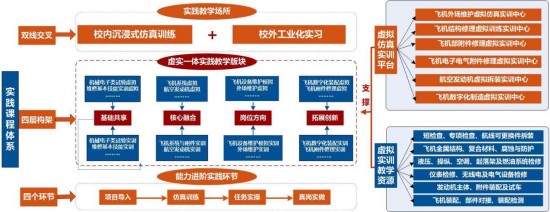

深化“三融战略”,完善“‘政军行企校’五方协同育人”机制,对接航空产业链,基于岗位群的典型工作任务,依岗定课、标准贯通,构建以“育人路径阶梯化、职业发展多样化”为特征的课程体系。遵循高职学生的职业能力形成规律,形成“基础共享-核心融合-岗位提升-拓展应用”的进阶式能力培养路径,凸显课程构建的底层夯基、中层强技、高层拓新的目标。同时,紧跟航空产业数字转型,推动专业数字化改造,课程资源建设数字化,教师素养数智化。如飞机机电设备维修专业群,紧密对接飞机维修产业链,基于飞机维护等岗位群典型工作任务,融入民航维修执照、技能、双创大赛、飞机铆接证书等要求,构建专业群“基础共享-核心融合-岗位方向-拓展创新”四层实践课程架构,优化“项目导入-仿真训练-任务实操-真岗实做”教学环节,实现真岗实做,真正提升学生的岗位技能水平,见图2所示。“十四五”期间,学校建设并顺利验收《空中乘务》《飞行器维修技术》国家级职业专业教学资源库2个;立项并优秀验收教育部示范性虚拟仿真实训基地及教学建设项目5项(2021年1项、2022年4项);入选国家级精品在线开放课程9门(2023年3门、2024年6门),其中《飞机钣金成形技术》课程建设获《光明日报》等中央权威媒体报道;建成国家级课程思政示范课程1门,省级课程思政示范课程22门,形成多层次的资源支撑体系。虚拟仿真基地建设经验做法入选教育部示范性虚拟仿真实训基地典型案例。

飞机维修专业群的进阶式实践教学课程体系

(三)深化产教融合和校企合作,协同推进航空专业人才培养新模式

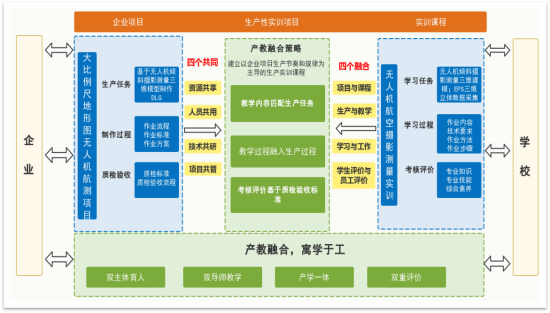

持续深化产教融合,按照“共建、共管、共享”的原则,学校与空军5702、成都纵横等行业知名企业共建产业学院8个,在双高专业群中选择飞机机电设备维修、摄影测量与遥感等技术技能含量高的专业与企业开展现代学徒制模式联合培养,签订定制班50余个,推动资源共享、人员共用、技术共研、功能互补,实现专业教学资源与行业最新技术同频共振。校企业双元搭建企业生产技术服务与教育教学深度融合的集产、学、研、创、用五位一体校企协同育人平台,开发基于企业生产项目为载体的课程单元模块、育训结合的新型教材和数字化资源,推进校企招生招工一体化、生产育人一体化。针对学校教学资源无法与航空产业最新技术、最新工艺、最新规范同步的问题,充分发挥航空行业龙头企业的设备先进性、人才高端性的优势,将课堂及实训场地搬至企业车间、将企业技术人员聘为授课教师、将航空生产任务转化为项目式教学内容,实质性推动专业群与航空行业龙头企业协同育人。图4是无人机应用技术专业群的现代学徒制人才培养模式。“十四五”规划建设期间,学校毕业生中超过60%在航空航天类企业就职,C919、ARJ21等机型“铁鸟”试验台的技术人员近30%毕业于我校。近三年学生在各类技能竞赛中获省级以上奖项近300项,其中国家级奖项19项;学校成为中航工业、中航发高技能人才培养招聘定点学校。

无人机专业群的校企协同育人模式示意图

(四)激发专业建设和发展活力,健全专业群发展动态调整体制机制

主动适应专业群发展及技术创新平台需求,持续推进体制机制创新。一是以群建院,创新专业群建设管理体制机制。学校统筹优势资源,组建由行业专家和职教名师组成的专业建设指导委员会;按照“以群建院”和“169”系统”思路,构建“规划——运行——监督——考核”四级管理机制,重组8个二级学院,全面推进6个省级高水平专业建设工作,实现专业群内管理、信息、资金等要素,特别是校企合作等各类资源的高度共享。建立专业群定期调整机制,充分发挥全国航空行指委人才需求预测、重点就业单位职业能力评价作用,综合运用大数据、云计算等信息技术,建立航空行业人才信息收集、分析、发布和响应机制。把航空企业就业供求比例、就业质量作为学校专业群内排序调整及规模调整的重要依据。实施“工学四合”育人模式,持续更新学院专业教学标准、课程标准、顶岗实习标准、实训基地建设标准等,健全专业群学院办学质量评价和督导评估制度,制定《专业群教师目标管理办法》等15项制度,定期对学习者的职业道德、技术技能水平和就业质量进行抽查和监督,保障项目高质量实施,提升育人质量。

二、特色创新

(一)丰富“交叉融合”理念,引领航空职教改革发展

丰富“交叉融合”理念,聚焦“专业——课程——平台——教师”四个维度,将教书育人贯穿人才培养全过程。一体化设计专业群教学环节,推动群内专业的交叉融通;统筹专业教学资源,构建能力进阶式课程体系,促进数字资源与课程体系的纵向交叉融合;依托国家级飞机维修实训基地等建设项目,政、军、行、企、校五方打造开放、航空特色的产学研训创平台,构建多元主体协同育人模式;五方组建多学科交叉、岗位群融合的“双师型”教学团队,实现在人才培养、技术创新、就业创业等方面互利共赢。

(二)坚持校企“协同创新”,提升学生岗位适应能力

坚持开放共享、合作共赢原则,联合军民航头部企业、航空高校等首

创飞机维修团队共同体,搭建“跨地域、联行业”互动交流平台,“四新技术”赋能专业发展,推动校企在人才培养、技术创新、就业创业等方面优势互补。对标“双师型”教师,建立校企“互培共长”的旋转门机制,厘清教师团队技术攻关和带徒传技双向能力提升的成长路径。依托校企共建的基地等合作项目,建立“企业反馈-教学改进-成果验证-岗位实践”的闭环机制。每年组织专家对教学项目成果进行质量评估,确保教学内容与行业发展同步。

三、成果成效

(一)专业建设成效显著

学校专业建设成效显著,办学实力显著提升。学校现有国家级高水平专业群3个、国家示范院校重点建设专业7个、国家级骨干专业7个、国家级现代学徒制试点专业2个、国家交通运输类示范专业1个、省级重点专业14个、省级专业综合改革项目6个、一流专业含培育等重点专业11个。建成国家级生产性实训基地4个,央财支持实训基地4个,立项国家级虚拟仿真实训基地建设项目1项。学校以优秀等次顺利通过首轮双高建设,经验做法推广应用到西北大学、韩国岭南理工大学、长沙航空职业技术学院等72余所院校,在职业教育等高端会议上交流近20次。

(二)人才培养质量高

学校人才培养质量得到了社会各界的认可,毕业生中涌现出的全国五一巾帼标兵、湖南省技术能手彭小彦,毕业仅10年就以精湛技艺攀登数控“智高点”,先后攻克技术难关12项,为单位节约资金600多万元;荣获国庆首都阅兵装备保障工作突出贡献奖的全国劳动模范罗卓红,先后执行国家级重大专项任务36次,被称为空军装备系统发动机综合监控第一人;2019年陕西省评选的40名首席技师中,西航毕业生占据4席。学校累计为航空工业培养了9.1万技术技能人才,其中为陕西航空产业发展培养了4.8万技术技能人才,C919、ARJ21等国内最新机型“铁鸟”试验台的技术人员30%来自我校。企业普遍反映西航学子下得去、留得住、用得好、有发展。

(三)社会服务贡献高

学校牵头组建航空高端制造市域产教联合体和全国无人机应用行业共同体,与阎良区政府共建了“企业家培训学院”,打造了1个国家级协同创新中心,并入选第一批示范性职业教育集团(联盟)培育单位,与中国人民解放军第5702、5720工厂长期建立“订单班”,建立了“兄弟+伙伴”的合作机制,推行现代学徒制,通过现代学徒制班就业人数达到1300余人。案例相关成果被《光明日报》《人民日报》、央广网等中央主流媒体专题报道。

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线