当AI绘画可一键生成“自然插画”,快节奏生活逐渐稀释都市人的感知力时,如何重建与真实自然的深度联结成为了一个问题。10月25日,由上海开放大学、上海书城与《中国国家地理》杂志社《博物》杂志联合主办的“市民读书汇”第七期活动在上海书城福州路店举行。活动以“博物绘心:当AI遇见自然,如何疗愈都市人的心灵?”为主题,邀请第一届中国博物学文化杰出贡献奖获得者李聪颖与上海开放大学艺术教育教师团队展开深度对话,为现场市民搭建起自然观察与艺术创作的桥梁。

▲市民读书汇现场

这场文化活动并非单纯的“绘画教学”,而是以博物为纽带破解数字时代“心灵疏离”难题,以美育为支撑构建“全民参与、全域覆盖、全龄可享”的自然教育模式,为超大城市的生活带来“慢感知、深联结”的生活新范式。这场“博物绘心”的文化约会,不仅生动诠释了人与自然和谐共生的理念,也展现了上海市民终身学习与发展的美好景象。

自然疗愈:在笔墨间解码生命,让观察成为心灵锚点

“上海公园中常见的丝兰,年年绽放出大串花朵,却从未见其结出果实,这背后藏着怎样的自然奥秘?”活动现场,李聪颖以身边常见却易被忽视的植物现象开篇,迅速拉近了与市民的情感距离。这位36岁开启博物人生、四十余岁毅然全职深耕博物绘画领域的创作者,用自身经历印证了“自然是最好的疗愈师”这一理念。非科班出身的她,在日复一日描摹草木虫鱼的过程中,既找到了清晰的职业方向,更抚平了内心的浮躁,而这份“慢下来、看清楚、安下来”的状态,正是当下都市人最为稀缺的心灵养分。

▲李聪颖向现场观众解读丝兰的奥秘

李聪颖展示的莲结构手绘图,曾因科普短视频走红网络,甚至让刊载该图的杂志旧刊溢价翻倍。这幅作品的背后,是她对荷花水下生长规律长达半年的追踪研究:“多数人仅能看到水面上的荷叶与荷花,却不知淤泥中的莲鞭会逐步延伸形成‘荷径’,途中还会生长侧枝,这些侧枝的嫩梢便是餐桌上清甜可口的藕带。”她这种从“熟悉事物”到“深度认知”的探索过程,让绘画者在笔尖与自然的对话中获得强烈的掌控感——70岁退休老人跟随她描摹草木后走出丧亲之痛,摆脱孤独困扰。“当你专注于叶缘的缺刻、叶脉的走向时,脑海中的杂念会如退潮般消散,只剩下眼前可触摸的生命细节。”李聪颖的分享引发了现场市民的强烈共鸣。

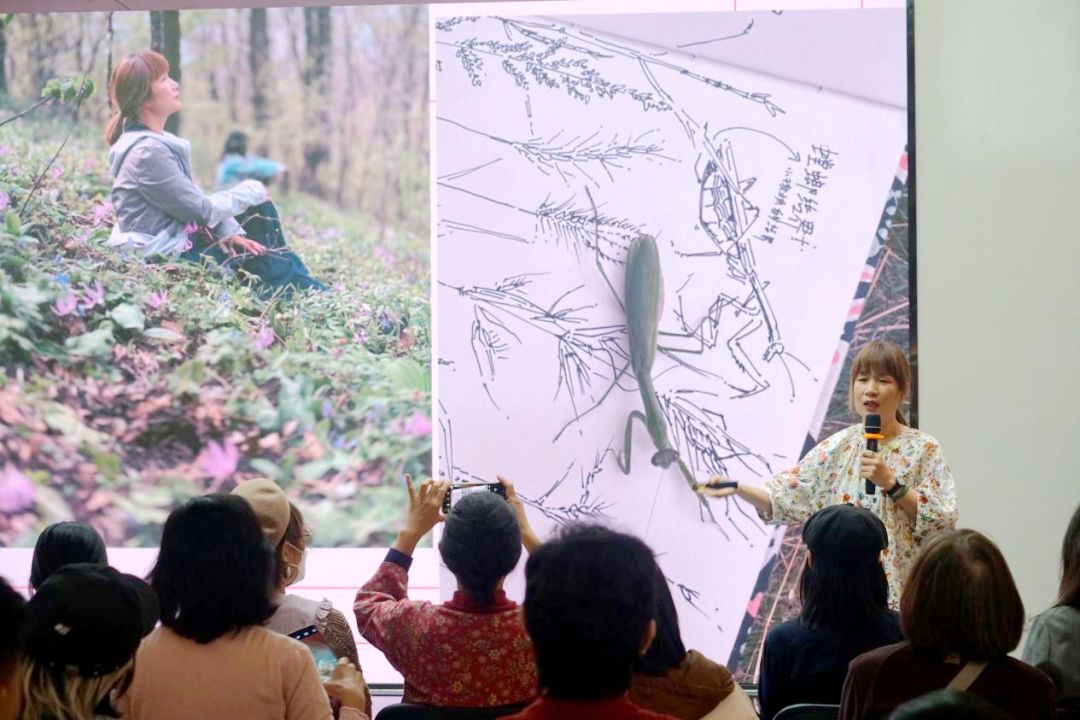

▲李聪颖向观众分享在绘画中探索自然的经历 摄影:郭大伟

她和团队还推进博物绘画在特殊儿童教育领域的实践。患有读写障碍的孩子,在她的带领下走进公园开展自然观察:不设绘画门槛、不做技巧限定,仅让孩子们用画笔自由记录所见所感。两个月后,原本坐不住的孩子不仅能完整画出蒲公英的绒毛、蝴蝶的翅脉,还开始用文字标注观察细节;两年后,已能独立完成B5篇幅的彩色自然日记。“自然从不设评判标准,绘画也没有绝对的对错答案,这种无压力的表达形式,能帮助每个人重建自信。”李聪颖说道。

为让市民亲身体验自然疗愈的力量,活动现场设置了沉浸式互动环节。“达尔文曾说:‘我只是在观察稍纵即逝的事物上更敏锐’,博物绘画本质上是一种精细观察能力的训练,能画好一片叶子,便能学会在纷繁世事中锚定自我。”李聪颖的这番分享让现场不少市民深受启发。

上海开放大学人文与公共管理学院副院长伊晓婷补充道,世界卫生组织定义的健康涵盖身体、心理与社会适应力,而博物绘画恰好三者兼顾:在户外观察中锻炼体魄,在专注创作中舒缓情绪,在交流分享中增进社会联结,是低成本、高效率的都市健康生活方案。

AI共生:拥抱技术却不丢初心,原创探索永远在AI上游

当AI绘画工具能快速生成“自然插画”,强调“科学准确性”的博物绘画该如何应对挑战?这一问题成为专家对谈的核心焦点。李聪颖给出了自己的答案:“我们拥抱 AI,但绝不迷信 AI——技术是节省时间的工具,却无法替代对自然的真实观察与情感注入。”

▲现场专家对谈聚焦博物绘画如何应对AI的挑战

“博物绘画的核心是‘科学真实’——很多细节AI难以精准复刻,因为它只是对已有数据进行重组,而自然中永远有未知的奥秘等待探索。”李聪颖举例说,她曾在公园发现美丽月见草的花朵会“卡死”前来采蜜的小豆长喙天蛾,为弄清缘由,她连续多日蹲守观察,查阅大量文献并请教昆虫学家,最终发现花筒内部存在单向生长的绒毛——蛾子的长喙管能顺着绒毛伸入花中取蜜,却无法顺利拔出,只能反复挣扎直至耗尽力气。“从‘好奇现象’到‘探究原理’再到‘画笔呈现’,这一过程充满未知与惊喜,是AI无法模拟的,也是博物绘画的灵魂所在。”

▲李聪颖生动讲述博物绘画的心得

上海开放大学艺术系专业负责人马晓军副教授提出了一个问题:“上海开放大学视觉传达设计的学生,会有信息可视化、品牌设计、广告设计等课程,可使用AI技术辅助创作,学习博物绘画,如何能帮助他们提升信息可视化、品牌设计(尤其是自然、环保类品牌)的深度与说服力?”对此,李聪颖认为,AI绘画与手工博物画在实际应用中各有特点,且手工博物画凭借其独特价值展现出不可替代的优势。

▲上海开放大学艺术系专业负责人马晓军副教授现场交流

AI绘画的优势集中在工具实用性与商用灵活性上,它可作为博物绘画的辅助工具,应用于初期构思、后期色调调整或商业反馈阶段,多层修改便捷高效且能节省基础工作时间,同时适合地铁、高铁站、飞机站等公共空间展示,依托海量公开资料还能快速生成基础图像为创作提供初步参考。手工博物画的突出优点则在于不可替代的多元价值,它不仅价值更高,可售卖原件且因独特性,兼具经济价值、收藏价值与完整的著作权属性,而且疗愈效果显著,人文厚度深厚,质感独特可触摸,纸上绘画的肌理、笔墨痕迹及“在纸上摩挲”的触觉体验,是数字形式的AI作品无法复刻的。

因此,对于博物画者来说,应该提升信息可视化精准度与说服力:博物绘画强调对自然事物的科学观察与细节描摹,学生掌握后可以精准呈现植物结构、鸟类形态、矿石纹理等元素。在信息可视化设计中,无论是自然主题的数据图表,还是科普类信息图,都可让复杂内容通过具象、准确的自然细节传递,增强观众理解与信任。学过博物绘画的学生如能精准把控这类元素,设计出符合品牌调性的logo、包装等,则有望满足高端需求,形成差异化竞争优势,提升设计的专业度与独特性。

美育破界:从课堂到生活,构建全龄可享的自然教育网络

“博物绘画不是小众艺术家的专属,而是人人可及的美育载体。”上海开放大学艺术系专业教师、插画师李宁静的这句话,点明了活动的深层意义。本次“市民读书汇”不仅是一场文化分享活动,更是上海推动“全民美育”的生动实践——通过整合高校教育资源、媒体传播平台与社会机构力量,让自然教育突破年龄、职业、基础的限制,真正走进千家万户。

▲上海开放大学艺术系专业教师、插画师李宁静现场交流

针对不同群体的需求,专家们给出了极具操作性的实践建议。对于零基础的市民,李聪颖推荐“从身边场景起步”:小区里的悬铃木果实、办公室的绿萝盆栽、菜市场的新鲜莲藕等,都可以成为观察对象。“用手机多拍摄细节照片,回家后对照描摹,不必追求‘画得像’,核心是记录你发现的独特细节——比如悬铃木树皮脱落的纹路、不同季节荷叶边缘的状态变化等。”

对于有一定基础的创作者,李聪颖鼓励“深耕细分领域”:“有人专注绘制鸟类的羽色变化,有人擅长描摹矿石的光泽质感,还有人专门记录枯木上的昆虫群落——这些细分方向不仅能形成个人创作特色,还能精准对接市场需求。”她透露,当前自然科普绘本、环保品牌文创、植物园导览图等领域对博物绘画人才需求旺盛。在她指导的学生中,有人为儿童绘本绘制昆虫插图,有人与户外品牌合作设计“丝带凤蝶”主题冲锋衣,还有人开发以“苎麻珍蝶”为图案的丝巾文创产品,真正实现了“以热爱滋养生活”。

“我们希望打破‘艺术教育仅局限于校园’的传统认知,让美育走进社区、走进家庭。”伊晓婷介绍。

活动现场,全民美育的实践场景生动呈现:退休教师张阿姨带着7岁的孙女一起在画纸上勾勒梧桐叶轮廓:“平时带孩子总离不开短视频,今天才发现楼下的树叶藏着这么多细致纹路,这种一起观察、一起创作的时光,比看动画片更有意义。”

▲观众提问

知行合一:触摸自然成为习惯 美育滋养城市文化底色

上海开放大学艺术系教师黄智雯是LIAN博物绘画发展中心签约画家,多幅作品入选博物绘画全国巡展。她提出,在不破坏生态的前提下,如何进行博物绘画的样本观察与信息采集?李聪颖介绍说:“你会发现所有国内画自然画得好的,基本人手一个小花园。”她说,博物绘画必须做到安全和环保,注重生态保护,不伤害动植物、土壤,不捕捉昆虫,仅触摸感受、听声音、拍照片,后续靠自养素材创作。比如,在阳台、窗台种养绿植(如马兜铃等),或从花店买花(如玫瑰等),不依赖野外采摘。

▲上海开放大学艺术系教师黄智雯现场交流

传统插画注重叙事与装饰,博物绘画强调科学观察与客观记录。对于学习传统插画的学生来说,如果他们想学习博物绘画、从事相关工作,未来发展前景如何?上海开放大学人文与公共管理学院李宁静老师与李聪颖就此进行了讨论。李聪颖认为,博物画创作不仅可以深化自然环保类品牌设计深度,而且还能帮助学生在自然领域深耕,逐步形成个人设计风格,为长期职业发展奠定基础。同时,当前自然科普绘本、自然主题文创(丝巾、插画周边)需求旺盛,且市场存在人才缺口,学生可凭借博物绘画技能(如书籍插画、文创设计等),有望拓展“副业+轻创业”的成才新路径。

活动中,李聪颖向市民推荐了《燕园草木补》《北方有棵树》等博物书籍,并引述《博物人生》中的一句话——“博物不是为了成为专家,而是为了让生活更有趣。”她认为,博物绘画的终极意义不在于“画得好”,而在于“看得懂”:“在这种深度认知中,你会对自然多一份敬畏,对生活多一份从容。”

▲现场观众翻阅李聪颖带来的画册

“以前路过植物时从不会多看一眼,今天才发现身边藏着这么多美好。”市民陈女士笑着说,她已决定从明天开始,每天早起到小区公园开展“自然观察”。

“一座有温度的城市,不应只有钢筋水泥的快节奏,更该有草木虫鱼的慢时光。我们要让观察自然、记录自然成为一种生活习惯。”伊晓婷表示,“市民读书汇”活动的核心是引领市民阅读经典,对话未来,让全民阅读和美育力量渗透到城市的每个角落。“当我们每个人都愿意停下脚步,蹲下来看看脚边的小草、枝头的小鸟,这份对自然的热爱,终将成为城市文化最柔软的底色。”

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线