“里面有会发光的石头!”一位小朋友兴奋地告诉同伴,稚嫩的声音在成都自然博物馆(成都理工大学博物馆)门前格外响亮。馆前,身着统一校服的研学小学生们正在合影留念,他们叽叽喳喳地讨论着即将开启的“神秘之旅”。“地球有多大?”“石头为什么会发光?”“恐龙还活着吗?”孩子们对世界的好奇与求知欲,在这里被充分激发。

这座以“蜀山、蜀水、蜀道”为设计灵感的建筑,不是普通的高校展馆,而是中国西南地区规模最大、地学特色鲜明的自然博物馆,也是成都市人民政府与成都理工大学共建的重要文化地标项目。主体象征着巍峨高耸的壮丽蜀山,外墙上大小不一的穿孔在白天里像高山上的皑皑白雪,夜晚灯光亮起就是静谧而庄严的雪山。博物馆的倒影映入外围的流水和清池中,再加上馆体建筑与东风渠之间的溪流与池塘,博物馆以小见大地呈现出了成都平原跨越千年的蜀水文化缩影。走到博物馆内部抬头望,天桥和长廊横跨空中,连接着馆内同楼层的不同区域,象征蜿蜒盘旋的蜀道意境。

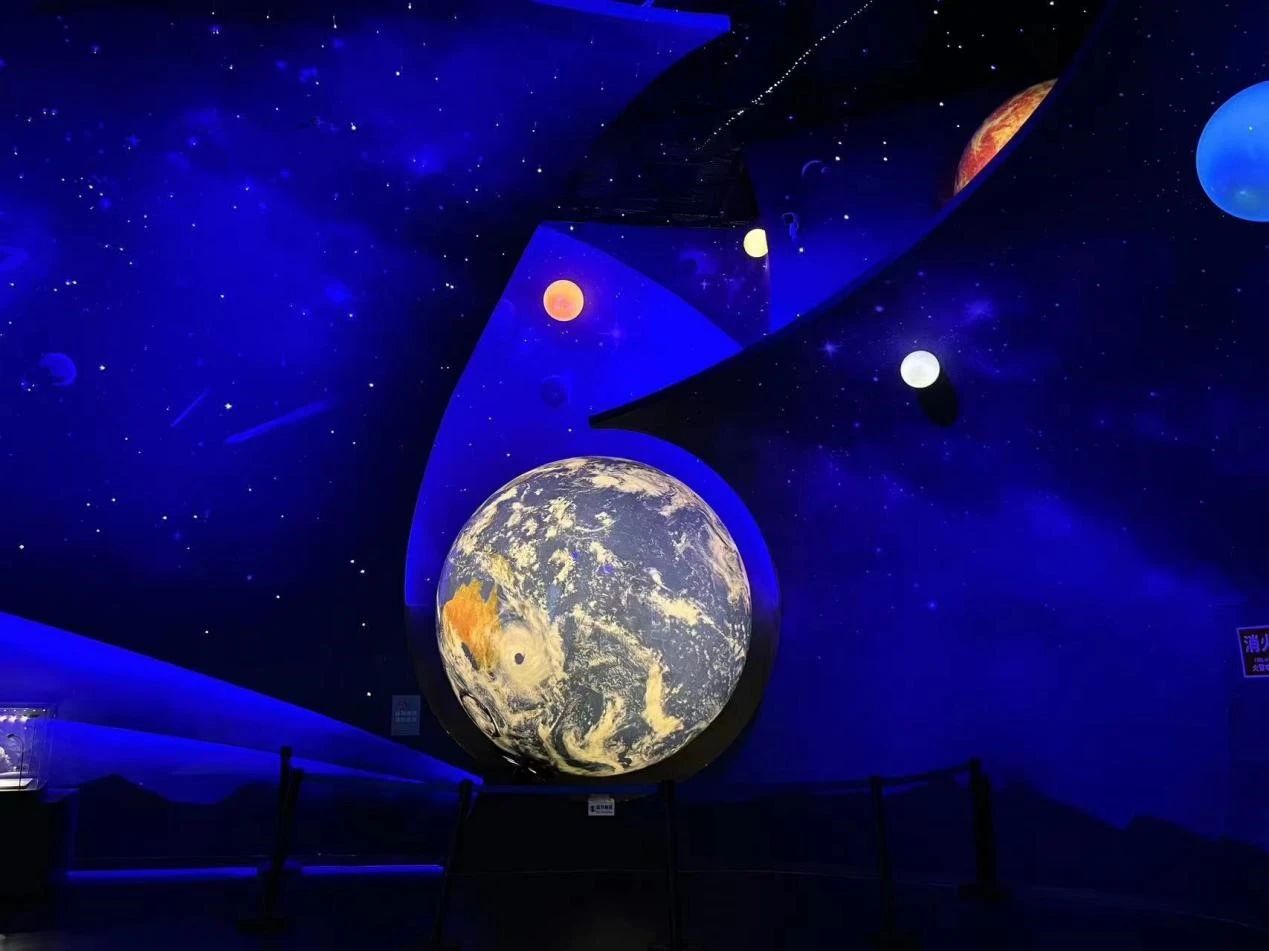

作为全国科普教育基地、国家自然资源科普基地……,该博物馆凭借5万余平方米的总建筑面积、6万余件珍贵馆藏标本及独具特色的展陈设计,正日益成为公众探索地球科学与自然奥秘的重要窗口。其建筑造型融合创新理念,通过错落有致的体块组合构建起贯通地质年代的时空廊道,以立体叙事呈现地球46亿年演化历程。馆内设有地质环境厅、矿产资源厅、龙行川渝厅、探秘恐龙厅、生命探源厅、缤纷生命厅六大主题展厅,两个临时展厅,以及学术报告厅、4D影院、研学中心等配套展教设施。重点展示地质作用与地质环境、自然灾害防治、矿产资源保护利用、生命起源与进化等核心内容,系统构建起从宇宙起源到现代生态的完整知识体系。

展厅布局采用分层主题设计,每层均呈现独特视角:既有揭示地质原理的动态沙盘与多媒体互动装置,也有运用骨架化石投影技术还原的恐龙生态场景;既陈列着合川马门溪龙化石、隆昌铁陨石等见证地球变迁的珍稀标本,也打造了模拟非洲草原迁徙的沉浸式展陈空间。特别值得关注的包括见证生命起源的叠层石标本、大竹重庆鱼化石等镇馆之宝,通过实物证据链与场景复原技术,将叠层石演化、鱼类登陆、恐龙兴衰等重大生物事件串联成完整的自然史诗。这种融科学性与观赏性于一体的展陈方式,配合立体模型、虚拟现实等多元媒介,为观众带来视觉震撼与知识启迪的双重体验。

据了解,馆藏来源多元,涵盖学校六十余年地质学科积淀、社会捐赠、自主发掘、馆际合作以及政府支持的科研项目转化资源,最终形成了以西南地区地质特色为核心,兼具科研价值与科普意义的系统性收藏体系。作为高校博物馆,其将社会教育与文化传承纳入核心职能,打造“科普进校园”品牌,开发特色科普课程,开展讲座、巡展活动,结合重要节点举办系列活动,构建“场馆 + 校园 + 社区”三维科普矩阵,年均覆盖超3万人次,累计服务受众超百万人次,成为西南地区地学科普的重要阵地。2024年,博物馆获得国家自然基金3项,其中国家杰出青年基金1项。基本陈列获评四川省博物馆“十大陈列展览精品奖”,获评四川省总工会“十佳五一巾帼标兵岗”和“四川省工人先锋号”,“小龙人”科普品牌获评2024年成都市年度科普活动奖。

据讲解员介绍,成都理工大学博物馆的辉煌成就,离不开背后强大的科研团队。在古生物学领域,博物馆珍藏着两代恐龙学者的毕生追求:前任馆长何信禄教授主持完成的四川省重点科研项目“四川自贡大山铺中侏罗世恐龙动物群研究”获得了国家自然科学二等奖;前任馆长李奎教授以多元视野推动恐龙研究和高校博物馆科普教育;欧阳辉教授深耕恐龙研究四十载,多次主持四川盆地古生物化石调查发掘。现任馆长苏涛研究员带领团队策划了“秘境繁花——横断山脉植物撷影”特展……博物馆人薪火相传,用化石书写着跨越亿年的科研史诗!

在博物馆的矿产资源厅中讲解员特别提到了一尊攀登者的雕像,这尊雕像的原型是邬宗岳,他是成都理工大学1956级的校友,同时也是1960年和1975年两次攀登珠穆朗玛峰的中国登山队员之一。在1975年攀登珠峰时,邬宗岳不幸牺牲,但他采集的岩石标本至今仍保存在成都理工大学博物馆中。这些岩石标本不仅是科学研究的宝贵资料,更是邬宗岳勇敢无畏、为科学探索精神的象征。

成都自然博物馆(成都理工大学博物馆),是知识殿堂、文化宝库,承载历史,见证科学发展,肩负传承与传播科学文化重任。在这里,参观者可穿越时空,与远古生命对话,探索自然奥秘,感受科学魅力,接受文化熏陶。历任博物馆馆长中的两代三位“恐龙研究学者”——何信禄、李奎、欧阳辉以递进式贡献构建了博物馆的科研与科普根基,形成学术传承与科普创新的双重脉络;常隆庆教授和邬宗岳的事迹闪耀光芒,激励人们探索未知,这些正是成都理工大学校训“穷究于理,成就于工”的生动体现。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线