建成浙江省首个市级土壤生物数据库 宁波大学师生历时一年摸清全市土壤生物“家底”

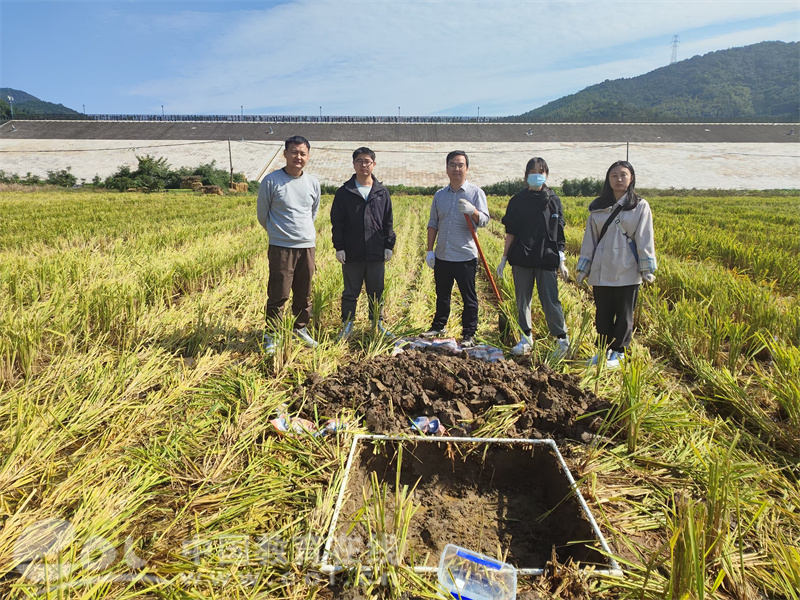

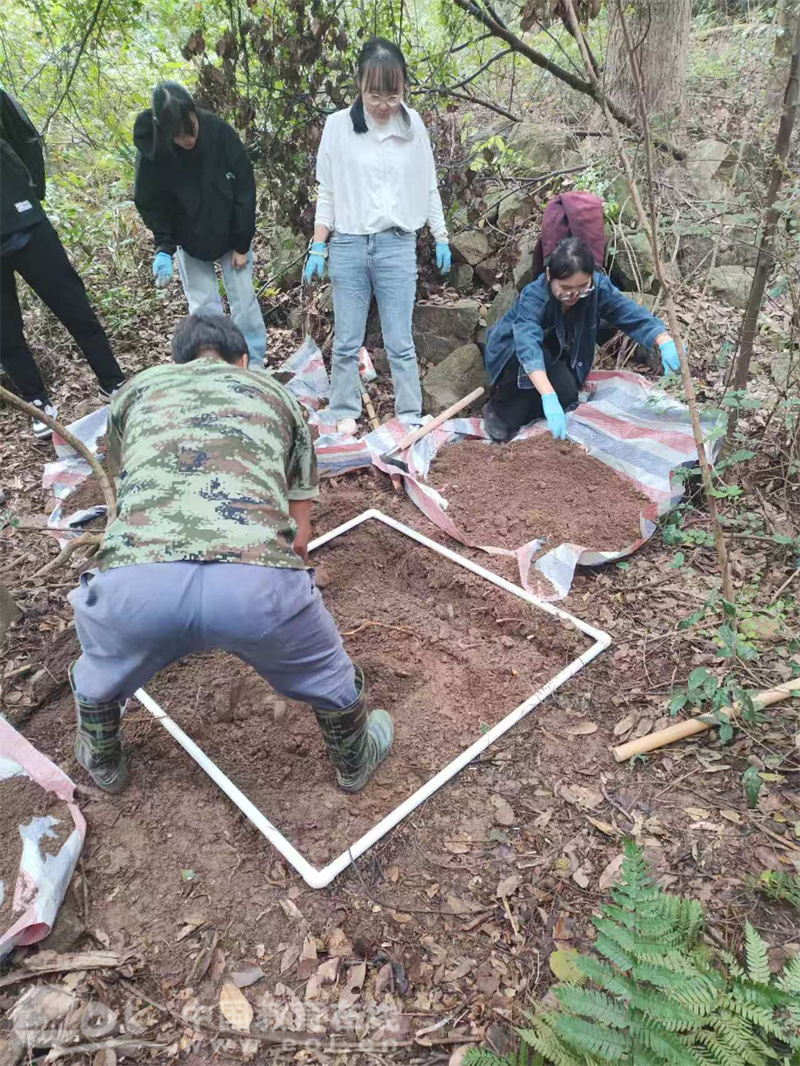

中国教育在线浙江站讯 (记者 陈显婷 通讯员 郑俊朋)带齐20多件工具,乘车一路颠簸到目的地,还要再爬上一段山路,然后弯下腰“找蚯蚓”,而且目标是“找得越多越好”。这是过去一年里,宁波大学博士研究生梁榕经常要重复的“日常”。

9000多平方公里地域,200多个生物样点,100多个土壤生物……经过一年多的深入调查研究,由宁波大学牵头承担的宁波市土壤生物普查工作圆满完成,团队首次摸清了全市土壤生物“家底”,建成浙江省首个市级土壤生物数据库,编制形成9份专题报告,为区域农业可持续发展提供了重要科学依据。

解决关键技术难点,提供崭新解决方案

去年9月,宁波在全国同类城市中率先开展土壤生物普查。作为技术牵头单位,宁波大学和中国科学院城市环境研究所、武汉工程大学共同组建了一支由农业、生物、环保、地质等领域的专家和技术人员组成的专业队伍。其中,宁波大学60余名师生参与其中,主力承担普查任务。

“土壤生物包括微生物、线虫、蚯蚓、原生生物等,在土壤中扮演着分解有机物质、循环养分、改善土壤结构等重要角色。”宁波大学农产品质量安全全国重点实验室葛体达介绍,土壤生物调查不仅是土壤普查的重要环节,更是评估土壤健康和生态功能的关键手段。

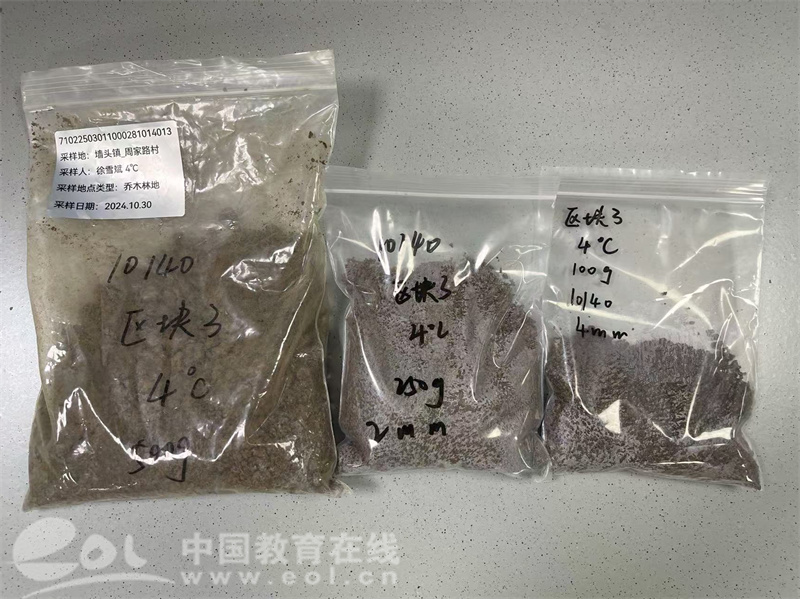

调查期间,团队足迹遍布农用地、林地、园地、湿地,共计调查生物样点202个,分析107个土壤生物多样性与功能现状,基本覆盖宁波不同生态类型的土壤区域。“最多的一个样点,找到了50多条蚯蚓,大家都惊呆了。”梁榕笑着告诉记者,回去之后,团队还要进行分装土样等工作,常常要忙到很晚。

在外业采样阶段,团队严格执行技术规范,采用梅花型、棋盘型等采样方式,并全程实施数字化质控,实现采样点100%可追溯、检测数据100%可复查,全面保障数据的真实性与可靠性。

值得一提的是,宁波大学科研团队在土壤生物普查中实现了重大技术突破,首次对微生物、线虫、蚯蚓、原生生物四大类群进行同步定量分析。这一创新举措为东南沿海地区土壤健康评价提供了关键参数,填补了国内相关领域的空白。

建成首个数据库,编制系列专题报告

项目组顺利建成全省首个市级土壤生物一体化数据库,包含宁波市主要土种及土特产的土壤生物数据清单,以及相关的调查数据、评价数据、图件和文字报告。数据涵盖土壤微生物和动物的生物量、活性、多样性等关键指标。

在此基础上,团队还精心编制了详细的土壤生物调查报告和9份系列专题报告,包括《数据分析与技术报告》《农田建设建议报告》《土特产土壤评价报告》《土壤生物多样性保护建议报告》《土壤健康评价报告》等,全面系统地阐述宁波市土壤生物的种类、数量、分布特征,以及它们与土壤质量、健康之间的内在关系。

“1个数据库+9份专题报告,初步摸清了宁波市土壤生物的种类、数量、分布特征等土壤生物信息资源,相关成果数据翔实、结论可靠,具有很高的应用价值。”在成果验收会上,以中国科学院南京土壤研究所褚海燕研究员为组长的专家组认为。

服务地方特色农业发展,助力乡村振兴

在确定生物样点时,团队特别关注了高标准农田建设样点15个、垦造耕地样点6个,以及红美人柑橘、白枇杷、水蜜桃和杨梅等地理标志农产品样点30个。

“土壤生物是土壤生态系统的核心组成部分,其多样性和健康状况直接影响土壤肥力、生态平衡以及农业的可持续发展。”宁波大学农产品质量安全全国重点实验室研究员祝贞科告诉记者。

在土特产(具有地方特色的农产品)的土壤适应性评价方面,宁波大学科研团队进行了深入细致的研究,通过分析不同土壤条件对特色农产品生长和品质的影响,提出了针对性的土壤改良和优化建议,为宁波特色农产品的发展提供精准指导,有助于提升农产品的品质和市场竞争力,为农业增效、农民增收注入新动能。

宁波市农业农村局相关负责人表示,将以此次普查成果为基础,依托已建成的数据库,强化成果应用,做好土壤普查的“后半篇”文章,打造具有影响力的土壤生物多样性保护与可持续利用示范城市。

(责任编辑 余新花 陈显婷)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线