中国教育在线浙江站讯 (作者 吴秋赟 汪伟玉)在幼儿教育的日常场景中,偶发事件如同散落的“教育珍珠”,若能精准识别、科学转化,便能成为支持幼儿经验生长的重要契机。但要抓住这一契机,离不开教师“深度观察、精准解读”的核心能力——正是基于这一需求,为此,德胜东村幼儿园开启了一场“对话偶发事件・支持幼儿经验生长”的园本研修活动。

抓住教育契机,锚定研修起点

要让偶发事件成为幼儿经验生长的“助推器”,首先需让教师清晰“为何要聚焦偶发事件”“它能为幼儿带来什么”“不同偶发事件藏着哪些教育可能”——基于这一目标,老师们围绕“认知 —价值 —类型”展开,让教师从根源上理解偶发事件的教育意义。

研修开篇,汪老师以日常教学场景引发教师思考:“大家有没有过这样的经历?精心准备的集体活动,有时不如幼儿偶然发现的一只蜗牛更能吸引他们的注意力;预设的游戏环节,却因幼儿一句突发的疑问,衍生出更有深度的探索,这些不在计划内的偶发事件,为什么值得我们重视?”

潘老师:对蜗牛的关注,源于幼儿天生的探索欲与认知需求,这比预设活动更能反映“幼儿当下想知道什么、想做什么”。

陆老师:游戏中因幼儿突发的疑问衍生出更深度的探究,说明孩子们正在主动运用已有认知探索科学,正是幼儿经验自然生长的过程,错过便难以复刻。

偶发事件是 :幼儿真实需求”的直接体现

偶发事件藏着 :不可复制的教育细节

偶发事件是 :经验生长的即时窗口

通过这一环节,教师们深刻意识到:聚焦偶发事件,不是关注意外,而是“抓住幼儿真实学习与发展的关键契机”,这也成为本次研修的核心起点。

如何“精准助推”促幼儿经验生长

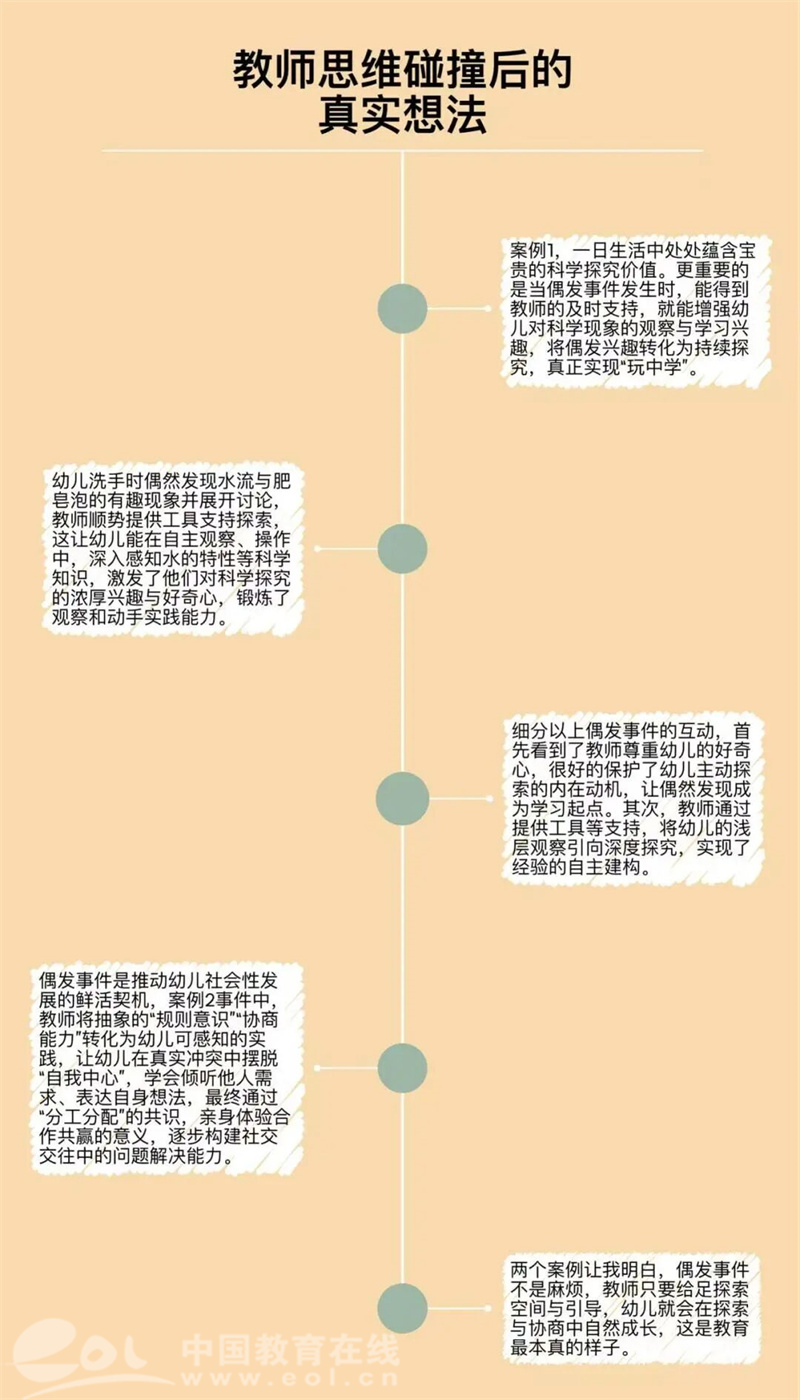

明确“为何聚焦”后,研修进一步深入“偶发事件与幼儿经验生长的关联”,让教师理解偶发事件不是额外负担,而是经验生长的载体。汪老师以两个真实案例为切入点,引导教师分析偶发事件的深层价值:

案例1:小班幼儿在洗手时发现“水流会绕着肥皂泡转”后,教师没有打断,而是提供了放大镜、不同形状的容器,让幼儿继续探索。最终,幼儿不仅观察到水流与泡泡的互动,还在尝试中理解了水的流动性。

案例2:中班建构区,幼儿因“谁先用大块积木”争执。教师没有直接评判,而是引导他们讨论“怎样分配积木使大家都能满意”。经过尝试,幼儿提出“按搭建部位分工,每人负责一块区域的积木”。

在案例分析后,教师们总结出偶发事件助推幼儿经验生长的三大核心逻辑:

激发“主动探究”:偶发事件源于幼儿的即时兴趣,能让他们从要我学变成我要学,在自主探索中深化认知经验。

促进“能力迁移”:偶发事件,能迁移到后续的游戏、生活活动中,让经验实现跨场景应用。

尊重“个体差异”:不同幼儿对同一偶发事件的反应不同,教师可根据幼儿的个性化表现,提供针对性引导,让每个幼儿都能在自己的 “最近发展区”获得经验提升。

这一环节的讨论,让教师从知道要关注偶发事件,进阶到理解关注偶发事件对幼儿的真正价值,为后续学习如何转化偶发事件奠定了认知基础。

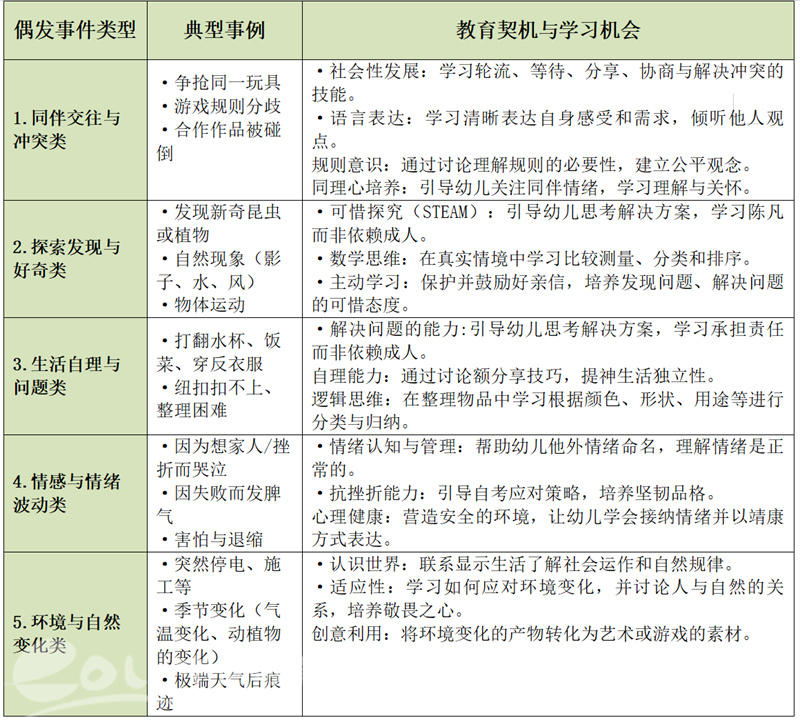

梳理类型:锁定偶发事件中的 “教育契机与学习机会”

接下来,教师们结合日常教学经历,分组梳理出幼儿活动中常见的五类偶发事件,并分析其对应的教育契机与学习机会,最终形成共识“偶发事件识别表”。同时,教师们还总结出“识别教育契机的小技巧”:遇到偶发事件时,先问自己三个问题——“这能激发幼儿哪方面的兴趣?”“能关联幼儿哪些发展目标?”“能让幼儿获得什么新经验?”,通过这三个问题,快速锁定事件背后的学习机会。

以“双表”为工具,跟踪转化偶发事件

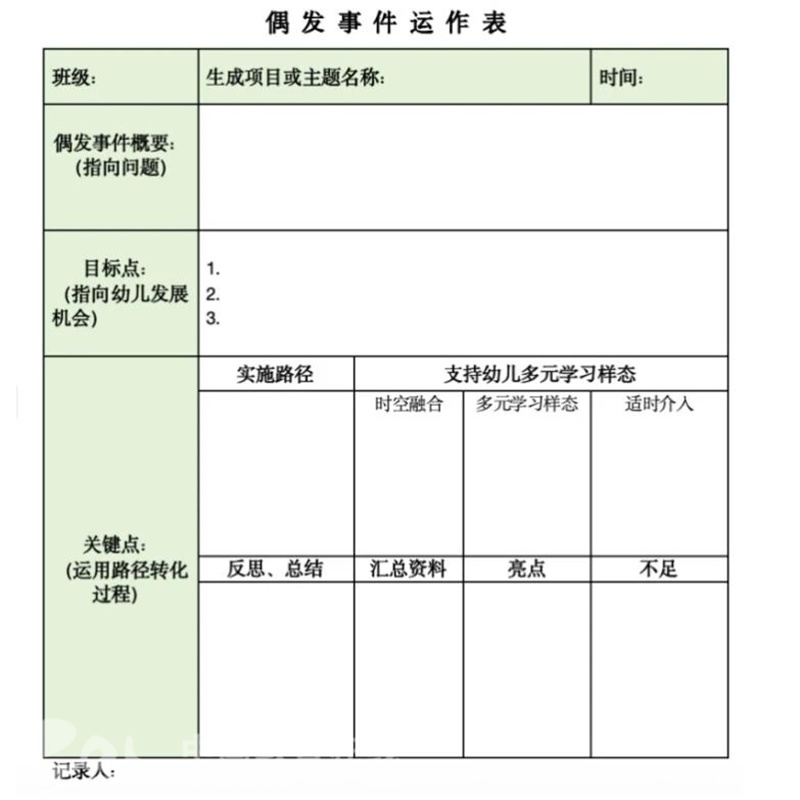

经过前期研讨的铺垫,研修团队进入了核心环节 ——“跟踪式观察”,我们定点在大二班的区域活动。并以“偶发事件识别表”与“偶发事件运作表”为工具,引导教师主动参与偶发事件的识别与转化。

活动开始前,汪老师们向老师们详细讲解“双表”的使用方法“偶发事件识别表”用于初步判断事件类型,如同伴交往与冲突类、探索发现与好奇类等五种类型的教育契机与学习机会,避免错过有意义的教育契机:偶发事件运作表则聚焦后续转化——明确事件对应的教育目标、选择合适的教育策略,如对话引导、材料支持、同伴互助,并梳理出具体的实施路径。

观摩过程中,老师们分为三组,分别跟踪不同区域的偶发事件,全程拍摄记录教师引导幼儿经验提升的细节:

案例1:“兔子的新家”随着气温骤降,孩子们发现大家都穿上了厚厚的外套,而小兔的“家”空空荡荡四面没有遮挡,为此他们决定用线编织遮挡。老师们以“识别表”定为“问题解决+动手能力类”,再用“运作表”规划:提问引导选线与编织方法,提供毛线、棉线。幼儿最终加固兔窝,掌握编织技巧并理解保暖原理。

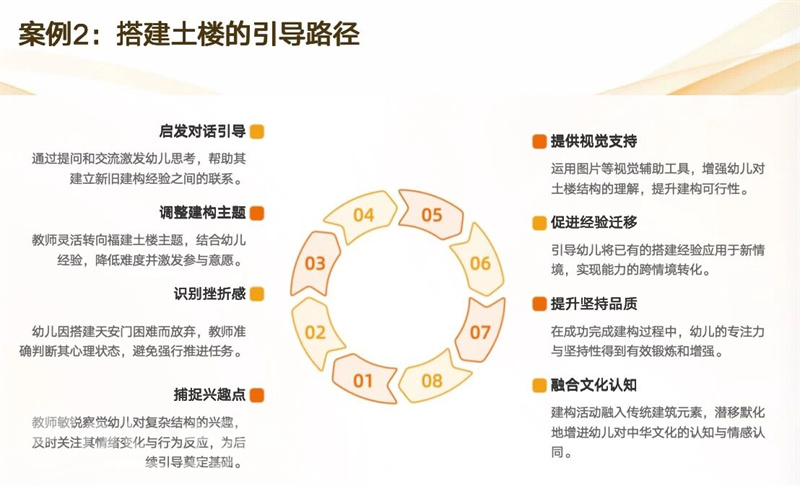

案例2:土楼搭建幼儿搭天安门因复杂放弃,教师未直接干预,以“土楼与天安门结构是否一样”提问引导,提供土楼图片与示意图。幼儿转搭土楼,锻炼空间能力、了解建筑文化,“双表”记录策略为“兴趣引导+材料支持”。

案例3:请你帮帮我幼儿独自装饰青花瓷遇挫,“这个图案太难画了,我画不好。”“我来帮你画。”幼儿转向合作创作完成作品,事件被“识别表”定为“社会交往+艺术能力类”,策略为“对话引导互助”,培养合作意识与同理心。

每一次观察、每一张表格的填写、每一段视频的记录,都让老师们更直观地感受到:偶发事件并非“意外”,而是可以通过科学工具转化为“有意义的学习活动,而教师的引导策略,直接影响着幼儿经验生长的深度。

以复盘为路径,提炼可复制的教育策略

现场观摩结束后,研修并未就此止步。全体老师开展复盘研讨,围绕“各组观察到的偶发事件、转化过程、幼儿经验提升效果”展开深入交流。

每组代表先分享观察案例与“双表”使用情况,饲养区的偶发事件,让我们意识到生活问题是最好的教育素材,教师的提问引导比直接告知更有效。汪老师:建构区幼儿从放弃到重新投入,说明兴趣激发是转化的关键,提供具象化的材料能帮助幼儿明确目标。

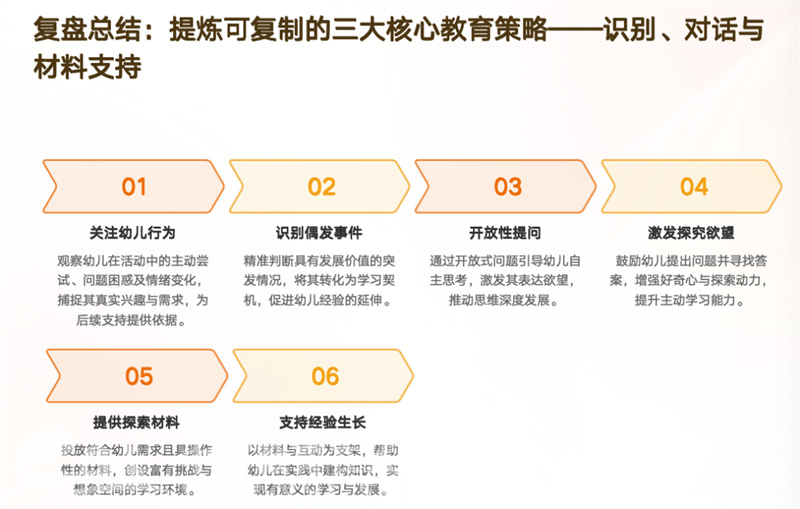

随后,老师们针对“不同类型偶发事件的策略选择”“如何通过对话引导幼儿深度思考”“材料支持的时机与方式” 等问题展开讨论,最终汇总提炼出三大核心策略:

识别策略:关注幼儿的主动尝试、问题困惑、情绪变化等,优先选择能激发幼儿自主性、关联多领域发展的偶发事件。

对话策略:多用开放性问题如,你是怎么想的?还有其他方法吗?少用封闭性提问,引导幼儿自主思考与表达。

材料策略:材料提供需贴合幼儿需求、留有探索空间,避免过度干预,让材料成为幼儿经验生长的“脚手架”。

此次研修,老师们掌握了偶发事件的“观察 - 解读 - 转化”方法,大家深刻理解了,幼儿教育不是“按剧本演戏”,而是在与幼儿的互动中,敏锐捕捉每一个教育契机。偶发事件如同教育路上的“惊喜彩蛋”,唯有以专业的观察力、科学的转化策略为钥匙,才能打开幼儿经验生长的大门。

我们将继续以研修为载体,深耕幼儿教育的细节,让每一位教师都能成为偶发事件的捕捉者,幼儿经验的支持者,陪伴幼儿在探索与成长中收获更多精彩!

(责任编辑 吴文建 陈显婷)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线