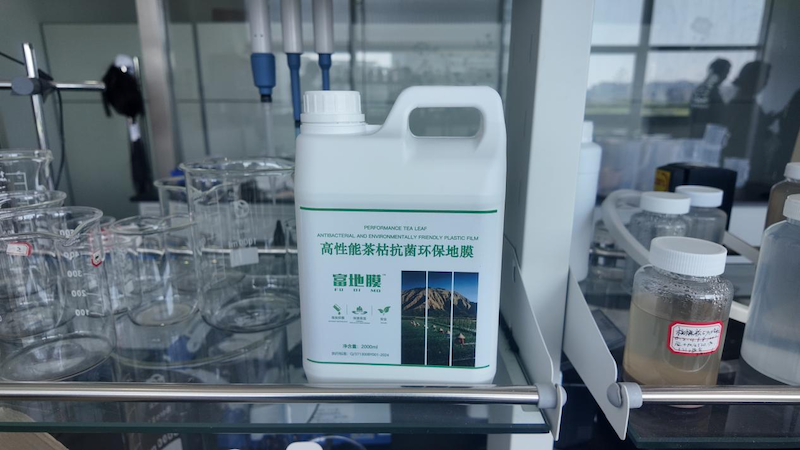

(通讯员:罗晨洸)“这意向金加起来都有3万多元了!”00后大学生江高金挥着订单向伙伴们报喜,“咱们这从茶枯里熬出来的‘富地膜’,现在越来越多农户认了!”

江高金是宁波财经学院“绿引未来”团队的负责人,团队历时数年从废弃的茶枯中攻关研制出了新型的可降解液体地膜。今年夏天,团队带着这份凝聚了无数心血的成果,奔赴浙江各地的田间地头,努力为困扰现代农业的“白色污染”顽疾提供一个源自自然的绿色解决方案。这几天团队收到了来自宁波市北仑区郭巨街道路亭村等客户的意向订单。

茶枯是油茶籽榨油后的残渣,其富含多种有益成分,却被长期低效利用甚至丢弃。与此同时,传统塑料地膜的残留,正让本该肥沃的土壤变得板结、失去活力。“我们能不能用一种废弃物,去解决另一种污染?”这个大胆的想法,在江高金的心中发了芽。然而,将茶枯“变废为宝”的道路远比想象中艰难。茶枯成分复杂,高效发酵难;有效物质深藏其中,高纯度提取难;天然成分要形成坚韧的薄膜,稳定黏合难;要适应不同作物的生长周期,降解时间精准调控难。

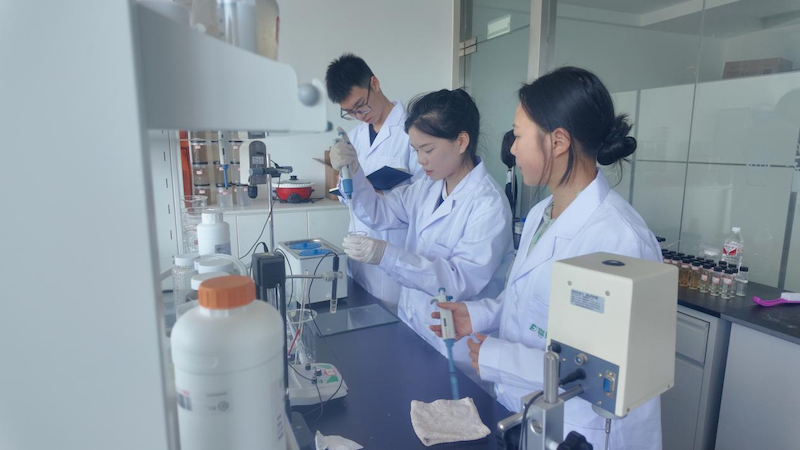

为了攻克这些瓶颈,实验室成了团队成员的主战场。他们将新型发酵技术与α果胶酶定向酶解相结合,像一把精准的“生物剪刀”,将茶枯的发酵效率提升至95%以上。为了在不破坏活性的前提下提取茶多酚和氨基酸,团队成员引入了超临界萃取技术。经过他们的不懈努力,使两种核心成分的得率分别提升了25%和14%。为了让液体能在土壤表面形成一层坚韧的保护膜,他们从数十种天然材料中反复筛选,最终研发出一种甜菜多糖粘合剂,将粘附性提升了一倍以上。最关键的突破,在于通过添加不同浓度的纤维素酶,实现了对降解周期的“精准定制”。

当理论在实验室中被一一验证,真正的考验才刚刚开始。在宁波市北仑区的清风农场,农场主王师傅对这群带着“富地膜”来的大学生们,最初抱着审慎的态度。“你们说的那个‘富地膜’,真能比这塑料布还好用?”王师傅捏起一角白色地膜,满是怀疑,“这东西虽然麻烦,但好歹能保水保肥。你们那水一喷,太阳一晒、大雨一冲,不就没影了?”

面对这些实际问题,江高金告诉王师傅,在宁波春盛家庭农场,“富地膜”成功将铁皮石斛种植基地的杂草覆盖率从50%以上降至10%,并使作物亩产提升了20%。在当归种植中,团队通过为农户“定制”地膜降解方案,使其与作物生长周期完美匹配,最终帮助农户实现了增收。队员们将一张张农户手捧丰收当归、笑得合不拢嘴的照片递到王师傅面前。翔实的数据和看得见的成效,打消了王师傅的疑虑。他最终决定,在农场划出两亩头茬番茄地,作为这项新技术的试验田。接下来的日子里,“绿引未来”团队便成了农场的“常客”。他们与工人们一同下田,利用专业仪器测量土壤的温湿度和酸碱度,并根据番茄地的土传病害特点,在原有配方基础上微调了茶枯生物碱的配比,以增强抑菌效果。

当无人机载着这瓶为番茄“量身定制”的液体地膜,如细雨般均匀洒向田垄时,几个小时后,土壤表面便凝结成一层柔韧的棕褐色薄膜,紧紧贴合着地面,仿佛为土地穿上了一件会呼吸的“新衣”。

前段时间,实验田里的番茄成熟了。不仅产量比往年同期高出12%,果实也更饱满、色泽更亮。经过测算,由于省去了铺膜、收膜的人工,还减少了部分农药化肥的用量,降低了每亩地的综合成本得以降低。面对这份优异的“成绩单”,王师傅对这项新技术给予了高度肯定,称其为能给土地带来实际效益的“液体黄金”。

“这项‘以废治废、以废兴农’的创新路径,不仅有效降低了农田的微塑料污染,更通过提升作物品质与产量,为农户带来了实际增收,为农业绿色低碳发展提供了可复制、可推广的‘高校方案’。”团队指导老师熊红斌介绍“绿引未来”团队的这项技术,已不仅是一纸报告或几项专利,学生们还成立了“宁波绿膜科技有限责任公司”,公司产品“富地膜”已在浙江万钟农业、宁波春盛家庭农场等6家企业、30余家农户的土地上得到应用,覆盖了铁皮石斛、当归、番茄等多种作物。

(责任编辑:朱陈渐 赵韵茹)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线