(通讯员:赵烨)屏幕上,虚拟灌溉小车沿着作物行移动;田埂间,真实灌溉车同步穿梭,精准完成水肥作业。这是宁波财经学院学生团队研发的数字化智能灌溉系统的日常运作场景。

凭借“数字孪生+AI决策”的创新组合,团队在2025年中国大学生工程实践与创新能力大赛中,斩获工程场景数字化赛项特等奖。

如今这套系统已在宁波北仑、海曙等地农田试点,让过去“看天种地”的农户,逐步变身为“智慧农场主”。

虚实联动:给农田造“数字分身”

对农户来说,“不在田间就管不了田”曾是老大难。作物长势如何、每天浇水多少,都得现场排查,遇上雨天或急事,农田管理就容易“掉链子”。“要是农场主不在农场,打开屏幕也能实时管田就好了。”项目负责人、数字媒体技术专业大四学生钟俞航,道出了系统的最初构想。

为此,团队用建模软件搭建温室、丘陵、果园等六大虚拟农业场景,配上交互模块,给农田造了个“数字孪生体”。

“数字孪生,就像是为农田打造了一个‘数字分身’。”负责指导系统设计开发的刘邦权老师这样形容,“我们的系统与农田内设备镜像同步,田里的作物长势、设备状态,在屏幕上都能实时看到。”

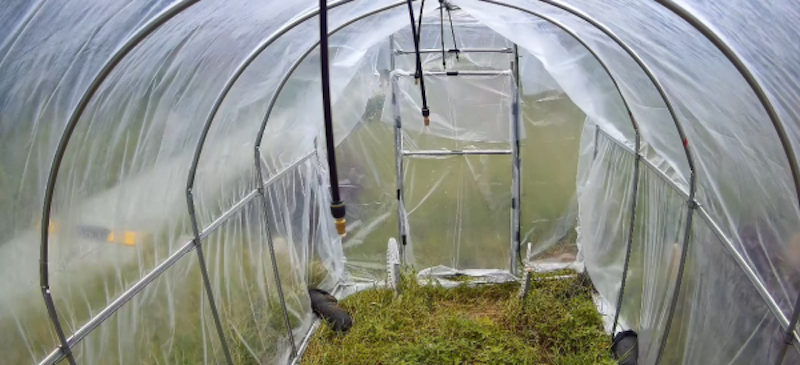

同时,团队用物联网技术将沙盘与系统上的“虚拟农田”连接起来,实现实时控制与反馈。今年7月底,团队在学校勤园农场搭了大棚实地实验,进一步验证了系统可行性。

攻克“延时”难关:100毫秒里的精准农业

如何保持数据传输的高速与稳定,曾是团队面临的一大难题。

数字媒体技术专业出身的钟俞航、吴迪、陈嘉豪、祝昭策四位核心成员,起初缺乏农业工程、自动化领域知识。他们一边向其他专业学长学姐请教,一边在刘邦权、张育斌等老师指导下学习跨学科内容,逐步啃下“硬骨头”。

钟俞航回忆,团队曾尝试用一种常见、快速的传输方式搭建数据通道,但该协议容易断联。“要是灌溉设备收不到‘停止’指令,就会一直浇水,造成水肥浪费。农业场景里,这是实实在在的‘致命问题’。”

为此,团队不断摸索,进行多次尝试,最终找到了解决办法:一方面升级硬件模块,增强设备信号接收与抗干扰能力;另一方面优化通信协议。经过反复测试,实现系统数据稳定传输,并将延迟控制在100毫秒内,监控画面延迟不超过1秒。

“别小看短短几秒的延时优化,对于实现精准灌溉太重要了。”另一位指导老师张育斌进一步解释。“存在延时,灌溉控制的准确性会大打折扣,无论是水肥过施还是供给不足,都会影响农作物产量,过量施肥还会造成环境污染。”张育斌是数工学院的副院长,也是智慧农田方面的专家,负责指导团队应用场景部署和硬件设计技术。

经过沙盘模拟测算,相比传统人工灌溉,该系统可使水资源利用率提升35%,肥料浪费减少20%,作物健康状况提升18%。

AI当“管家”:数据驱动,智能决策

光“看得见、控得准”还不够,团队还给系统加了个AI“智能管家”——接入DeepSeek模型,让AI根据田间实时数据,给农户推荐最优的水肥配比和灌溉量。

AI的“智慧”,源于海量实地数据的积累。数工学院学工办主任陈泓渊介绍,这两年,学院暑期社会实践团队每年都往田间跑,在地里装摄像头、传感器,采集数据。“比如我们采集土壤湿度、作物长势、病虫害图像等数据,把这些数据当成AI的‘教材’,让它慢慢学会识别病虫害特征。”

病虫害智能分析功能,是接下来要加入系统的一个功能。张育斌补充道:“以后系统跑起来,AI一看叶片照片,就能判断作物是不是生了病、生了什么病,还会告诉农户该用什么药、怎么防治。”

长远来看,团队后续的发力点,仍会聚焦在智能化上。张育斌分析,核心在于不断打磨数据模型:“把农户的种植经验融入系统,再结合海量农业数据,这样系统能更贴合农户实际使用需求。”让数字化灌溉真正帮农户省心、省力,实现更好的种植收益,正是这支团队的初心与目标。

(责任编辑:朱陈渐 赵韵茹)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线