为推进“民间文学”重点学科建设、夯实“屯堡学”研究根基,做好承办2026年“中国社会学会口述与社会记忆专业委员会”年会筹备工作。

7月11日,贵阳人文科技学院文学与新闻传播学院院长钟旭率队,赴安顺市西秀区大西桥镇吉昌村开展屯堡文化专题调研。此次调研聚焦安顺地戏与抬汪公习俗等屯堡文化核心载体,旨在挖掘其历史文化价值,服务学科发展与文化传承创新。

贵阳人文科技学院调研团队赴安顺市吉昌村

开展屯堡文化专题调研

贵阳人文科技学院调研团队受到吉昌村村民委员会村支书汪鹏等负责人的热情接待,在副支书刘金红的引导下深入村落开展田野工作。团队实地走访吉昌村汪公庙,了解该文化地标所承载的民间信仰与社群记忆。与村里的雕刻传承人、地戏传承人等深入交流,近距离观摩木雕“脸子”等传统工艺制品,并重点走访了三位文化传承人。

退休村支书胡维猛作为村史村情的“活字典”,向调研团队详细梳理了吉昌村与屯堡文化共生发展的历史脉络,为研究提供了珍贵的社区记忆、历史语境支撑及鲜活的口述史素材。雕刻传承人田应敏专注于雕刻技艺,调研团队实地观摩其创作过程,并就雕刻的审美特征及制作工艺的传承现状进行深度交流,领略木雕中蕴含的屯堡信仰与艺术智慧。

贵阳人文科技学院调研团队与退休村支书胡维猛(左5)、雕刻传承人田应敏(左4)座谈(肖霄 摄)

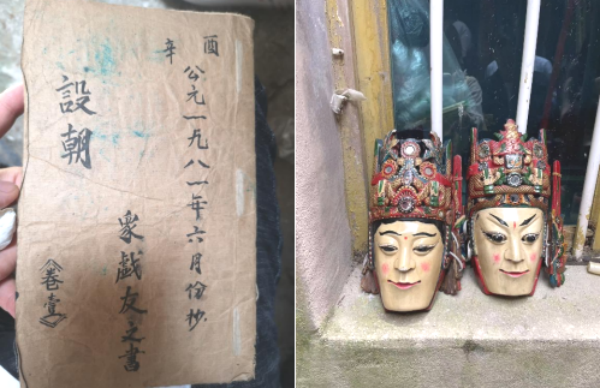

地戏传承人胡德全、胡俊华则深入阐释了安顺地戏独特的表演程式、唱腔、面具等寓意及其在屯堡社区精神生活中的核心地位,并现场展示部分经典片段。其声腔激越、动作刚健,让调研团队深刻感受到这一古老艺术形式的震撼力与生命力。

地戏传承人胡俊华收藏的地戏手抄原本(左)、木雕地戏“脸子”(右)(肖霄 摄)

通过与当地村干部、文化传承人及村民的深入交流,调研团队不仅对屯堡文化的历史脉络有了更清晰的认识,也切实了解到其传承现状、面临的机遇与挑战。团队成员表示,此次调研为文学与新闻传播学院相关专业教学、学术研究提供了丰富的一手素材,也为后续助力屯堡文化保护与活化利用奠定了基础。

文学与新闻传播学院院长钟旭在调研中指出,吉昌村是屯堡文化富集的典型村落,此次深入田间地头,与最基层的传承守护者对话,使大家收获关于地戏、抬汪公等非遗项目的一手鲜活资料。这对正在着力构建的“屯堡学”学术体系,以及“民间文学”重点学科聚焦活态传承、社区实践的研究方向,具有不可替代的基石性意义。他强调,文学与新闻传播学院将以此次调研成果为重要依托,深化相关课程建设与学术研究,推动屯堡文化在高校教学科研与地方文化发展中实现创造性转化与创新性发展,后续还将进一步整理调研成果,为学校2026年高质量承办全国性学术会议、提升“民间文学”学科建设水平奠定坚实基础。

此次调研是贵阳人文科技学院积极响应国家文化传承发展战略、发挥高校智力优势服务地方文化建设的重要实践。通过与传承人的面对面交流与沉浸式田野体验,调研团队不仅系统采集了屯堡文化的关键信息,更深刻理解了其在当代存续的内在逻辑与面临的挑战,为后续学术研究、人才培养及文化推广项目奠定了坚实基础,为助推屯堡文化在新时代焕发璀璨光芒有着重要意义。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线