2010年司法考试刑法名师讲义

http://sifa.eol.cn 来源: 作者:政法英杰 姚贝 2010-06-04 大 中 小

刑法名师导航班讲义

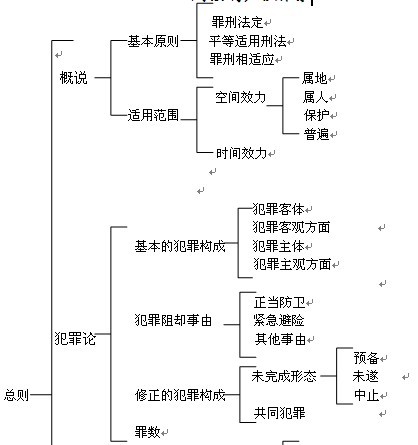

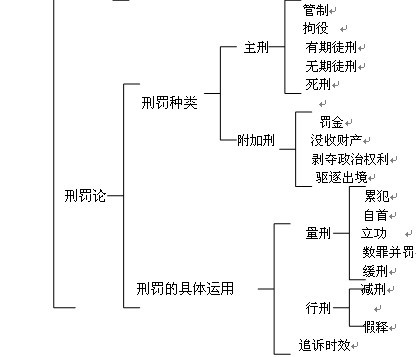

刑法的知识体系

刑法总论

第一章 概 说

〖知识点一〗刑法基本原则

一、罪刑法定原则的基本内容:

刑法第3条:法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。其基本内容是:

⑴成文法,反对习惯法。

⑵禁止不利于被告的类推,严格解释法律。

⑶禁止重法有溯及既往的效力。

⑷禁止绝对不确定刑。

⑸规定犯罪及处罚必须明确。

⑹禁止处罚不当罚的行为。

⑺禁止不均衡、残酷的刑罚。

二、罪刑相适应原则

罪刑相适应原则,即刑法第5条:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。”罪刑法定原则解决“处理的性质问题”,即何种行为是犯罪、适用何种刑罚必须有法定。而罪刑相适应原则解决“处理的轻重问题”,即处罚的的程度或合理性问题。

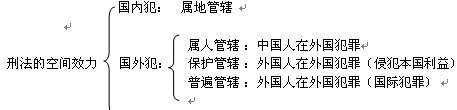

〖知识点二〗刑法的空间效力

刑法的空间适用范围解决的是一国刑法在什么地域、对什么人适用的问题。

一、属地原则

(1)以属地原则为基础,其他原则为补充。

(2)犯罪地的认定。法律上提示了两点(第6条第2款、第3款):①在中国的船舶或者航空器内犯罪的,适用中国刑法。②行为或结果有一项发生在中国,适用中国刑法。还要注意理论上的扩张:①在共犯的场合,共同犯罪行为之一部分发生在中国,就认为是在中国犯罪。②在未遂的场合,不仅犯罪行为的发生地认为是犯罪地,这个行为所期望的结果发生地也认为是犯罪地。

其中有两个比较争议的问题:①国际列车上发生的犯罪-根据刑事诉讼法解释第10条解决。②在使馆中发生的犯罪-以使馆所处的地域为准

(3)属地原则的例外。①享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决。②港澳特区内发生的犯罪,适用港澳特区的刑法,不适用内地刑法。

二、属人原则

(1)中国公民在国外犯罪,适用中国刑法,但最高刑为3年以下有期徒刑的,可以不予追究。注意:一般不追究,不排除追究的可能。

(2)中国国家工作人员和军人在国外犯罪的,适用中国刑法。

三、保护原则

外国人在外国犯罪,满足下列要件,适用中国刑法:

(1)侵犯中国国家或公民的利益;

(2)罪行严重,法定最低刑为3年以上;

(3)犯罪地也认为是犯罪(双方可罚原则)。

四、普遍管辖原则

(1)适用的对象:国际犯罪。例如:海盗罪、劫持民用航空器的犯罪、毒品犯罪、恐怖主义犯罪等。

(2)处理的原则。对于国际犯罪在中国领域一经发现,立即逮捕,或引渡、或起诉。

(3)他对传统管辖原则起补充作用。

〖知识点三〗刑法的时间效力

1、修订后的刑法典于1997年10月1日生效。

2、行为时法与行为后法。行为时有效的法律简称“旧法“,行为后生效的法律简称“新法”或“事后法”、“审判时法”。

3、刑法溯及力原则:从旧兼从轻。所谓从旧,即行为发生在97年刑法典生效以前的,适用行为当时有效的法律-旧法来定罪处罚,但如果新法比行为当时的法律要轻,就适用新法。注意:(1)适用新法的时候,适用对象要求是未决案,而不能适用于已决案。(2)连续犯和继续犯跨法犯罪的问题:如果新旧刑法都认为是犯罪,适用新法,即使新法重,也适用新法。

第二章 犯罪与犯罪构成概说

〖知识点一〗犯罪的分类

(一)犯罪的理论分类

1、重罪与轻罪。

2、自然犯与法定犯。

3、隔隙犯与非隔隙犯。

(二)犯罪的法定分类

1、国事犯罪与普通犯罪

2、自然人犯罪与单位犯罪

3、身份犯与非身份犯

4、亲告罪与非亲告罪

5、基本犯、加重犯与减轻犯

〖知识点二〗犯罪构成要件要素分类

1、客观的构成要件要素与主观的构成要件要素

2、记述的构成要件要素与规范的构成要件要素

3、积极的构成要件要素与消极的构成要件要素

4、共同的构成要件要素与非共同的构成要件要素

5、成文的构成要件要素与不成文的构成要件要素

第三章 犯罪客观方面

〖知识点一〗危害行为

1、犯罪客观方面的必备要素,其他都是选择性要素。

2、危害行为的特征:(1)有体性(人的身体动静)(2)有意性(是行为人的意志或意识支配下的身体动静),因此人的无意识动作;身体受到外力强制形成的动作;在不可抗力的情况下形成的动作;睡梦中或梦游中的行为,不是危害行为。(3)危害性。

3、危害行为的形式:作为与不作为。

〖知识点二〗不作为犯

一、不作为犯罪成立的条件

不作为构成犯罪需要具备以下条件:

⑴行为人负有某种特定的义务。通常情况下,一个人对人或对事如果采取不作为的方式,不会产生危害,也不会构成犯罪,如果成立不作为犯罪必须有一个特定的前提,就是负有某种“义务”,或者说是作出某种积极行为避免危害结果发生的义务。不作为构成犯罪的义务来源:①法律规定的。②职务上或业务上要求的。③法律行为引起的。④先前行为引起的。

⑵行为人能够履行义务。

⑶行为人不履行特定义务,造成或可能造成危害结果。

二、纯正的不作为犯与不纯正的不作为犯。(1)纯正的不作为犯(第261条):刑法明文规定只能由不作为构成的犯罪。(2)不纯正的不作为犯:行为人以不作为实施的通常为作为形式的犯罪。

〖知识点三〗因果关系

一、因果关系的客观性。判断因果关系的有无,只要危害行为与危害结果存在客观上的联系即可,不受行为人主观上能否预见的影响。

二、因果关系与刑事责任的关系。因果关系是承担刑事责任的客观性基础,存在因果关系并不必然承担刑事责任,还要考虑主观要件(有无故意、过失)以及主体资格(责任年龄、责任能力)

三、因果关系的中断。在因果关系的发展进程中,出现独立的介入因素(第三人行为或自然事件等)导致了结果的发生,那么,前行为与结果之间的因果关系发生中断,即前行为与结果之间不存在因果关系。

第四章 犯罪主体

〖知识点一〗相对刑事责任年龄

刑法第17条第2款:“已满14周岁不满16周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪的,应当负刑事责任。”注意:对法定“八种”性质的“行为”负刑事责任,而不是具体的罪名。

〖知识点二〗刑事责任能力

1、判断精神病人有没有刑事责任能力的标准是双重标准。①医学标准(生理标准)患有精神病②心理学标准:是指行为人行为当时不能够辨认、控制自己的所作所为,完全丧失了辨认和控制能力。必须同时具备这两个标准,才阻却责任的承担。

2、确认这个人有没有刑事责任能力,以他行为当时为准,采取同时性原则。

〖知识点三〗特殊主体

1、对特殊主体(或称身份限制)应当作广义理解。

2、特殊主体要求是在犯罪之前、之际就具有的身份,不包括通过犯罪行为形成或获得的地位或身份。比如共同犯罪中的主犯、从犯、胁从犯、教唆犯;还有聚众犯罪中的首要分子、其他参加者,这些不是我们所说的特殊主体。

3、真正的身份犯和不真正的身份犯。真正的身份犯指刑法规定该种身份是构成该罪必不可少的要件。不真正身份犯,指刑法规定该种身份不是构成犯罪的要件,而是处以较重刑罚的条件。

〖知识点四〗单位犯罪

1、单位犯罪法律有规定的才负刑事责任。

2、单位犯罪认定。①主体适格,属于合格的单位②依单位意志(单位决定)③以单位的名义④为了单位的利益,盗用单位名义实施犯罪,违法所得归犯罪人私分的,以自然人犯罪处理。

3、单位犯罪的处罚。一般规则:双罚制,一是对单位判处罚金,一是对责任人员判处刑罚。特殊规则:单罚制,在我国目前的单罚是只罚责任人。例如妨害清算罪、私分国有资产罪,私分罚没财物罪,只处罚单位犯罪的直接责任人,对单位不判处罚金。

4、单位犯罪与自然人犯罪的区别

有四种情况下按自然人犯罪处理:①盗用单位名义实施犯罪,违法所得由实施犯罪的个人私分的。②无法人资格的独资、合伙企业犯罪的。③个人为进行违法犯罪活动而设立的公司、企业、事业单位实施犯罪活动的。④公司、企业、事业单位设立后,以实施犯罪为主要活动的,以自然人犯罪处理。

| 编辑推荐:2017年国家司法考试真题及参考答案 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 国家司法考试报考指南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 司考简介 | 考试内容 | 报名条件 | 报名时间 | 考试时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 报名程序 | 授予资格 | 答案异议 | 成绩查询 | 合格分数线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 港澳台报名事宜 | 考试大纲 | 历年真题 | 案例分析 | 经验交流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 法理学 | 宪法 | 法制史 | 经济法 | 刑法 | 行政法 | 刑事诉讼法 | 行政诉讼法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 民事诉讼法 | 民法 | 商法 | 卷四综合 | 司考问答 | 复习指导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。