为深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察江西重要讲话精神和对学校思政课建设作出的重要指示及新时代学校思政课建设推进会精神,南昌工学院经济与管理学院“瓷韵新生”暑期大思政社会实践队以“陶瓷”文化为主路线,通过开展"传统瓷窑溯源-产业调研-技艺传承-创新赋能"四维实践,打造行走的“大思政课”,引导青年学子在文化传承中坚定文化自信,在产业振兴中践行使命担当。

6月29日,“瓷韵新生”暑期大思政社会实践队的9名队员及带队教师,怀揣着对陶瓷文化传承的无限热忱,从南昌出发前往江西省景德镇市浮梁县,实地探访景德镇的浮梁县博物馆、雕塑瓷厂、文创街区、传统村落、陶瓷企业等地,开展了为期四天的以“陶瓷文化传承与环保回收”为核心主题的实地宣传与调研行动。

一、深入陶瓷工坊,探寻产业“瓷”动力

作为景德镇陶瓷产业的重要载体,浮梁县汇聚了大量的陶瓷工作室、作坊和创作者。实践队走进陶瓷工作室,和陶瓷传承人进行深度学习交流。传承人结合自身经历讲述“一辈子只做一件事”的坚守故事,并现场演示传统彩绘技艺。围绕“非遗传承中的青年责任”开展主题研讨,将调研现场转化为生动的思政课堂。队员们将专业视角融入研讨,提出"数字档案构建""虚拟体验设计"等创新方案。

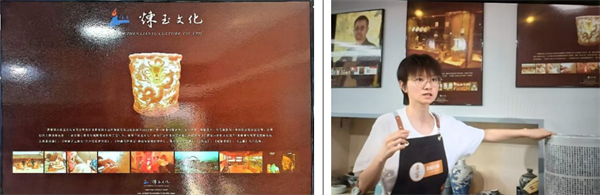

二、精琢瓷胎如玉,淬炼匠心至臻

实践队于景德镇“四如归来”非遗工坊中非遗传承人黄弘岚老师向队员们讲述用玉作为陶瓷最高水平标准从每一个细节中体现"精益求精、追求卓越"的工匠精神,在向景德镇非遗传承人学习的过程中,实践队员将非遗传承人言传身教的工匠精神内化于心、外化于行深刻领悟到这一匠心真谛。同时运用产业经济学理论,设计"非遗工坊集群化发展"方案,建议整合上下游资源形成规模效应。

三、创新赋能显担当,青年智慧激活陶瓷文化传承

实践队深入学习炼泥、拉坯、烧窑等全流程劳动实践,队员们对“劳动创造幸福”有了更深刻的理解看见每一件瓷器背后汗水与智慧的结晶,推动非遗技艺转化为育人资源。

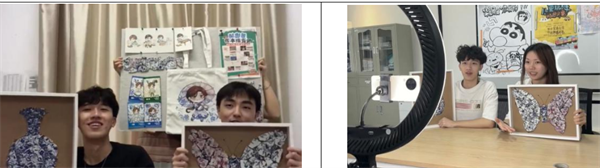

面对传统陶瓷产业转型难题,实践队发挥专业优势,提出“非遗+数字”解决方案。深入挖掘青花瓷非遗技艺精髓,打造出系列文创产品,让传统工艺“活”起来。与此同时积极搭建数字化营销体系,通过直播矩阵、社交媒体等多渠道推广,帮助乡村匠人突破地域限制,打开更广阔的市场空间。

四、探索瓷泥重生,赋能陶瓷废料循环利用新路径

实践队发现在生产创作过程中不可避免地会产生瓷泥废料、残次品、废弃釉料等固体废弃物,实践队敏锐地抓住这一关键环节,将宣传调研重心聚焦在雕塑瓷厂内。队员们分组走访厂区内的各类工作室和作坊,向陶瓷艺人、工匠师傅及管理人员面对面发放《陶瓷废弃物环保回收指南》宣传册,并利用所学的环境经济学、循环经济原理、供应链管理等知识,耐心解答从业者关于陶瓷废弃物分类、回收成本、政策支持、再生产品市场前景等方面的疑问,提供初步的回收方案优化建议。

在积极宣传的同时,实践队也同步开展了深入的调研。实地记录雕塑瓷厂内主要陶瓷废弃物分类、数量及主流处理方式(如填埋、堆放),评估现有回收体系的效率与覆盖面。通过访谈与问卷,系统梳理从业者(作坊主、艺术家、工人)面临的痛点,如回收点稀缺、运输成本高昂、技术门槛限制、市场信息匮乏等核心障碍。

暑期大思政社会实践是“大思政课”的广阔舞台,青年学子通过“非遗+数字化”的文化传承模式,既保护传统文化的根脉,又赋予其新时代的生命力,为陶瓷产业转型升级提供新思路,也为民族文化传承发展与乡村振兴探索出一条文化与经济协同发展的新路径。未来团队将持续打造“非遗传承+思政教育”品牌项目,搭建校地协同育人平台,让青春在服务国家战略中闪光。 (来源:南昌工学院;文图:徐杨、余佳卉)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线