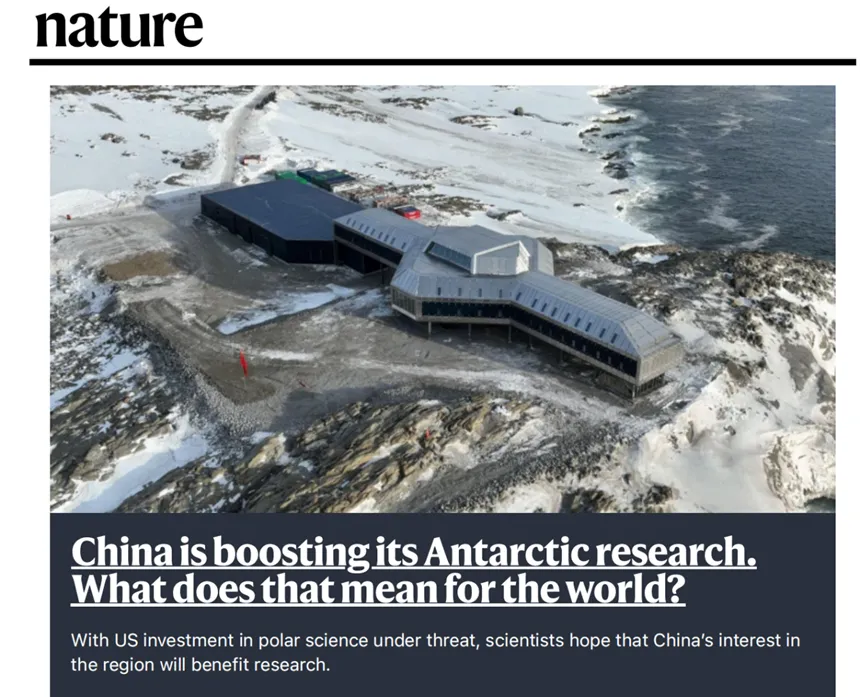

7月22日,国际顶尖学术期刊Nature新闻头条以“China is boosting its Antarctic research. What does that mean for the world?”为题,聚焦中国南极科考最新进展,高度评价了由太原理工大学孙宏斌教授牵头设计研发的秦岭站清洁能源系统。

文章报道,今年初秦岭站已部署了一套清洁能源系统,包括:光伏、风机、储能电池和储氢设备,预计能满足该站超过50%的能源需求。诺奖得主、美国国家科学院院士Daniel Kammen教授在文中高度评价“其他科考站应学习秦岭站这一做法”。

据悉,2025年3月1日,我国在秦岭站建设的首个规模化新能源系统正式启用,成为世界上第一个南极极端环境下的规模化清洁能源系统,标志着我国在极地能源领域实现绿色科考。太原理工大学是这一项目的首席科学家单位,孙宏斌教授是该项目的首席科学家。

长期以来,南极科考严重依赖燃油,全世界约40个南极常年科考站的一次能源供给均为燃油。随着南极科考活动的增多,这一南极能源体系已不适应“绿色考察”发展需求。然而,南极严寒、强风、暴雪等气候特征,以及极昼极夜的自然现象,为清洁能源的开发和储存增加了诸多挑战。

2021年以来,太原理工大学以孙宏斌教授课题组近30年复杂能量网络技术研究为基础,组织相关科研人员和优势单位联合攻关,先后攻克低温燃料电池冷启动技术、燃料电池抗低温冰冻技术、“制氢-储氢-输氢”控制系统、极端环境下多能流综合能量管理系统(IEMS)等关键技术,设计开发了适应南极环境的抗低温抗强风“水滴型”风机。

2023年11月,南极秦岭站“风-光-氢-储-荷”新能源系统建设项目获批,2024年9月,在太原和内蒙两地分别开展“风-光-氢-储-荷”系统联调联试,2024年11月整套新能源系统运往南极,12月22日抵达南极秦岭站,2025年3月1日正式交付使用。

秦岭站清洁能源系统

在该新能源系统中,光伏和风电总容量达到230kW,占整个秦岭站总发电容量的60%,同时采用氢能作为长周期储能,实现极昼极夜各180天的极端能量平衡,每年可节省百吨燃油和超30天雪龙船运输成本,有效减少了对站区生态环境的污染和破坏,突破了南极科考长期依赖柴油的世界性难题。在无风无光的情况下,该系统可为站区提供约2.5小时,最大150kW负荷的供电,保障考察站科研设备和基本生活设施安全绿色运行。

为确保新能源系统能够在南极恶劣环境下正常工作,太原理工大学建成了全球首个极地极端环境模拟科学装置,可实现极低温(<-100℃)、极强风(>60m/s)、暴雪和极昼/夜等12种极端环境的耦合模拟,有效解决了极地清洁能源利用研究难、测试难、运维难等难题。

来源:软科,太原理工大学。

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线