“在自然科学的世界里,竟藏着如此诗意的灵魂。”

“为什么明知有直播,仍要奔赴现场?因为屏幕无法传递演讲的真实感,记录不下思想碰撞的火花。”

“从物理学的诗意到人性的复杂,不断挑战我们的认知边界——原来‘通识教育’的真谛,是教会我们用更多元的视角拥抱生活。”

“我们从小被教导‘活得简单’,却在梁永安老师的分享里,第一次与自己的‘复杂’和解。原来理解他人与捍卫自我可以并存,原来那些矛盾的情绪并非缺陷。”

……

这些发自师生和听众内心最真实的反馈和惊喜,来自一年一度的GE影响力·通识文化活动季现场。

2025年4月至5月,通识教育学院邀请了8位来自文学、物理学、人类学、社会学、哲学和音乐等领域的大咖学者,带来诸多既富有深刻洞见又打开多元视野的观点和故事。不论是讲座还是沙龙,师生们在理性与感性、传统与创新的碰撞中,重新思考“人之所以为人”,从中获得的不仅是新知,更是对自身生命更丰富的理解,以及永远无法复制的“通识教育真味”。

今天,我们共同回顾8位嘉宾的精彩主题分享,他们的真知灼见,带领师生们挣脱思维的围墙,以更开阔的胸襟拥抱世界,感悟通识教育的深层回响。

01

金晓峰×班宇×老丹×魏小石:于科学、文学和音乐中探寻和谐之美

4月20日,GE影响力·通识文化活动季2025首场分享会于西安音乐厅开幕。当物理的秩序、文学的洞察、音乐的呼吸交织碰撞,师生清晰地听见:通识教育的终极回响,在于培养既能理性思考宇宙奥秘,又能感性共情生命震颤的完整之人。

物理学家、复旦大学金晓峰教授

物理学家、复旦大学金晓峰教授以“科学可否被欣赏?”叩问人心,引领在场师生仰望星空:从毕达哥拉斯的数学和谐到伽利略“自然之书”的数学字符,再到牛顿定律对开普勒行星轨迹的完美诠释,科学之美,原来蕴藏于宇宙秩序那深邃而统一的和谐韵律之中。

知名作家班宇

作家班宇则顺着彗星的轨迹,潜入人类理解的幽深地带。格罗滕迪克提出了“心之心”的概念:每个人的视角都是单一的,唯有汇聚不同的视域,才能触碰到事物的同一性,才能接近宇宙的本质。那里模糊、孤独,却闪烁着生命回应的真实光芒。他讲述自己童年时代感知秋风的“文学性时刻”,道出“写作不为成为作家,而为不失去自我”。

资深音乐人老丹

资深音乐人老丹的竹笛在西安音乐厅中低吟,《逐云追梦》的即兴音符与《无穷波》的首次现场流淌,构建出自由律动的诗性空间,印证“创作即生活的延伸”。

魏小石,中国音网总编,音响档案人,美国印第安纳大学音乐人类学博士

音响档案人魏小石博士则带领师生们抚摸声音的年轮——磁带、木纹唱片、钢丝录音……这些媒介封存的不仅是声音,更是时代的肌理与情感的密码,连接过去与当下的生命印记。

02

童明:木心诗三首解读,剖析其织就的跨越东西方诗意世界

加州州立大学洛杉矶校区英语系教授童明

加州州立大学洛杉矶校区英语系童明教授与木心先生有二十余年的友谊,是木心文学作品的第一位英语译者,也是资深的文学批评家。5月16日,童明教授横跨中西文学,融合美学思辨与诗歌解读,深入细致地阐释了木心的《大卫》《末期童话》《芹香子》三首诗,从文本进入诗人的精神探索和宽阔视野,展示了木心先生“以中西文明为经纬”绘制的诗意世界。

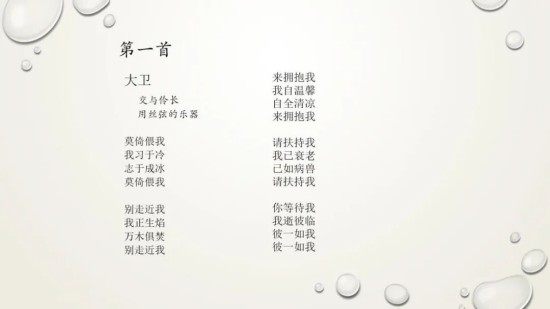

《大卫》这首诗的妙趣,在于“既是《诗经》,又是《圣经》”的奇妙互文。童明指出,诗中“大卫”是《圣经-诗篇》的叙述者;副标题借用了《诗篇》的格式,而“丝弦乐器”带有中国民乐元素。这样,既保留了大卫对神倾诉的口吻(如《诗篇》中“我的上帝,为何遗弃我”的抱怨与依赖),又注入了东方文化中含蓄的情感表达(如“我自温馨,自全清凉”等),两种文明在同一首诗里共存,相映成辉。

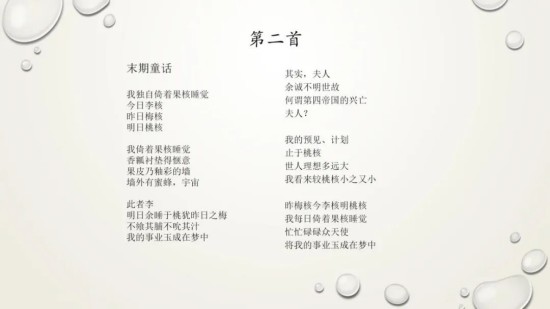

《末期童话》则以“果核”为核心意象,构建了一个“比果核更小”的微型世界:“果皮乃釉彩的墙,墙外有蜜蜂”,诗人每日在梅核、李核、桃核间切换居所,在梦中“玉成”其“事业”。童明阐释道,这一意象可比照斯威夫特《格列佛游记》的小人国,以夸张的比例营造奇幻感,同时暗合莎士比亚《哈姆雷特》中“困于果核,仍是宇宙之王”的哲思。不过,此诗中的“我”并无哈姆雷特式的焦虑;他轻声道出“宇宙”二字,可以看出他由里向外的自在,通透着自里向外的宇宙观。

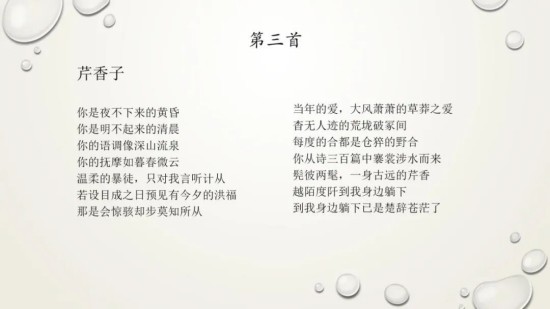

《芹香子》是一首商籁体的情诗,但既不是莎士比亚式的商籁格式(4+4+4=2),也不同于佩脱拉克式的商籁格式(8+6),而是以前后各七行(7+7)的对照形成独特的韵律。童明认为,木心的十四行诗,虽然不严格押韵,却注重内在的节奏律动。诗中“我”大概是女性。对比《诗经》中“淑女”和“子都”(美男子)之间的情话,木心的“芹香子”是个新的称谓,取其朴实和清新。

在童明看来,木心语言的独特活力,在于融合古汉语、白话文与某种特有的翻译语调,其深层的理由,是他对中国传统文化的现代性阐释和改造。木心以光明磊落的格局和视野,在传统与现代、东方与西方之间,编织了属于现代汉语的诗意世界。

03

梁永安:阅读、游历和爱情,当下青年的精神生长之路

“一个人的成长,从来不是寻找标准答案的过程,而是找到自己生命节奏的过程。”5月26日,北区客厅德鲁克书房,复旦大学人文学者梁永安教授如一位温和而犀利的引路人,在《当下青年的精神生长之路:阅读、游历和爱情》讲座中,为现场师生打开了关于“精神生长”的全新维度。

复旦大学人文学者梁永安教授

“现在的世界正在快速变化,青年的成长已无法依赖旧有路径。如何判断社会需求的转变?如何选择既热爱又具有时代价值的事业?这是每一位青年绕不开的问题。”梁永安没有提供标准答案,而是邀请大家换一种眼光——从“我该怎么走”变成“我是谁,我为何而行”。

面对转型社会中青年“自我承担选择”的普遍困境,梁永安开出的一剂药方是“深度阅读”。他说,阅读不是为了考试或职场,而是“为灵魂耕耘纵深”,是主动穿越时间、理解世界运转逻辑的精神逆旅。“唯有通过深度阅读,从复杂现实中抽离出来进行独立思考,才能积累真正的原创力,成为时代文化的创造者而非消费者。”

梁永安与现场听众交流

游历,被梁永安喻为“人的第二次出生”。旅行的真谛不在于打卡,而在于“在异乡重建自我”——在陌生的咖啡馆、地铁站、深夜对话中,剥离熟悉环境的支撑,直面赤裸的自我,丈量世界,最终绘制独特的精神地图,这是青年精神生长的“第二课堂”。

在梁永安看来,真正的精神成长,是拥有“感知真实世界”的能力。他寄语青年们在阅读中沉思,在游历中理解,在爱情中学会柔软,于精神的荒原上,勇敢点亮属于自己的那盏心灯,走出独一无二的生命纵深。

04

宝丽格:舌尖之上,食物如何映照我们的身份与文化?

食物,这一日常生活中再平凡不过的元素,实则是洞察世界文化与历史变迁的精妙切片。餐桌之上,每一道精心烹制的菜肴,都能成为人类与自然、传统与现代化之间交流的宏大舞台。

4月25日,东京大学博士、西安欧亚学院通识教育学院教师宝丽格策划的美食沙龙“舌尖之旅:食物如何映照我们的身份与文化?”吸引了50余位师生参与。大家在品尝与制作美食的互动体验中,在味蕾与文化的交融对话里,一同解码食物背后的文明基因。

西安欧亚学院通识教育学院教师、东京大学教育社会学博士宝丽格

宝丽格说,食物除去表层的味道,平静的表象下实则波澜壮阔。糖,这甜蜜的诱惑,也曾是欧洲贵族身份的象征,更驱动了加勒比的血泪奴隶贸易,其背后是资本与权力的冷酷博弈;香料,用以掩盖中世纪体味的奢侈品,竟成为撬动全球航线、引发文明碰撞的隐性杠杆;而一片东方树叶——普洱茶,则从边陲土产跃升为消费神话,映照着中国经济腾飞中的记忆与价值。

食物的社会学和历史密码提醒人们,对食物的偏好和厌恶不应仅仅从食物本身的性质中寻求,而应深入到人们的基本思维模式中去探寻。跨文化比较可以帮助人们更好地理解食物背后的文化密码,通过观察他者的食物文化,更清晰地看到自己的文化特质,折射出自身文化的轮廓与灵魂。

美食沙龙

她以东亚饮食为例,解读食物在社会文化中的镜像呈现:鲔鱼腹脂(Toro)因冷冻技术从废弃料逆袭为顶级珍馐,揭示了地理、技术与食材地位的共同作用;电影《小森林》中顺应四时的劳作,和果子粉白渐变中凝固的“侘寂”美学,则深植着“时令即真理”的自然哲学和对无常的坦然接纳;另外,川菜不依赖特定食材,而是通过“鱼香”“煳辣”等味型赋予万物四川魂,这种“以味塑形”的智慧,映射出四川文化的核心特质——对外来元素的包容与转化能力。

沙龙最后,宝丽格引导大家从“你喜欢吃什么”进而思考“你为什么喜欢吃这个”。答案或许藏在一道家常菜中,里面蕴含着家族传承的秘方和温馨的回忆;或许藏在街角的一家小店,它见证了城市的变迁和邻里之间的情谊;又或许藏在长辈手写的食谱里,每一道步骤都写满了岁月的痕迹和生活的智慧。

05

简慧贞:关于女性角色与生命意义的觉醒对话

你是否曾思考过,人生是否存在“必选项”?

当“妻子”“母亲”“职场人”的标签被反复叠加,当“独立”与“温柔”、“事业”与“家庭”被置于天平两端,女性似乎总在多重期待中反复校准人生的坐标。传统规训与当代思潮的碰撞,让女性角色的定义不再是非此即彼的单选题,却也让更多人陷入价值排序的迷雾。

台湾辅仁大学哲学系博士简慧贞

5月28日,一场题为“人生必选项?漫谈我们对女性社会角色的期待与困惑”的讲座,如同投入心湖的石子,激荡起师生对女性社会角色与生命本质的深度思考。台湾辅仁大学哲学系博士简慧贞老师以敏锐的视角,带领大家穿透性别期待的迷雾,直抵个体价值的核心。

觉醒的核心,在于回归“人”的本质。简慧贞以苏格拉底“认识你自己”为钥匙,指出突破在于打破“性别本质主义”的刻板牢笼。人区别于被基因编码的变色龙,拥有“自我设计、自我造就”的能力。在AI时代,探寻“存在意义”更为珍贵。

“没有深刻的自我觉醒,人生是不完整的。”简慧贞给出了清晰的答案:所谓“必选项”,是社会强加的虚妄标签。女性的解放,始于挣脱“女儿”“妻子”“母亲”等角色限定,回归“人”本身去体验、去选择。从历史长河到当下个体,女性的核心诉求始终归于:活着、感受、选择。人生,从来不是非此即彼的选择题,而是一场探寻自我、拥抱可能性的壮阔旅程。当“必选项”的幻象褪去,生命本身的丰盈与力量,才得以全然显现。

(通识教育学院 李丽 郭海玲 彭博 柳亚芳 王佳菁 陈航 宝丽格,学生发展处 丁宇豪/供稿)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线