浙大城市学院实践团深入舟山展茅:红色基因绘就海岛共富新图景

中国教育在线浙江站讯(记者 白菁洁 通讯员 陈新睿 温婧艺)近日,浙大城市学院“红帆领航 智绘渔乡”实践团队奔赴浙江舟山,开展了一场别开生面的乡村振兴实践之旅。这支由智能制造、土木工程等专业师生组成的团队,用青春脚步丈量海岛乡村,以专业智慧助力乡村振兴,在东海之滨书写下动人的青春篇章。

寻根红色记忆,激活乡村振兴“红色引擎”

在展茅街道,队员们深入探访舟山第一个人民公社旧址,聆听老社员讲述“草绳换船”的奋斗故事。从当年缺粮少穿的窘迫境地,到如今红色研学岛的文旅小岛;从靠天吃饭的木帆船,到能抗风浪的机械船;从被动挨饿到主动修塘——一代代蚂蚁岛人用“艰苦创业、敢啃骨头、勇争一流”的精神,书写着渔村的蜕变史诗。团队挖掘整理红色史料,精心策划微党课,用镜头记录下那段激情燃烧的岁月。“我们要让红色基因成为乡村振兴的精神动力。”团队负责人陈新睿表示。

实践队员在人民公社旧址参观学习

把脉乡村发展,建言海岛共富新路径

通过走访展茅街道30余户农家和8家当地企业,实践团队深入调研了乡村振兴的实践路径与现实挑战,在调研报告中总结和凝练了展茅本地“没有围墙的创业园”、扩大“新五匠”群体培育、强化“农林+海洋+文旅”三产融合、引入数字化治理工具提升乡村运营效率等成功经验,更精准识别出乡村振兴中人才短缺、业态单一等发展瓶颈,提出一系列因地制宜的解决方案。多项建议已获当地政府采纳实施,为沿海及海岛型乡村的振兴提供可复制、可推广的展茅经验。

实践队员采访展茅街道咖啡店乡创客

架设省际桥梁,传播共富经验

团队创新搭建“一乡一品”经验传播平台,将展茅街道作为浙江省和美乡村示范乡镇的振兴经验,系统提炼为可复制推广的“乡村振兴工具包”。工具包包含数字化治理方案、特色业态培育指南、文化品牌建设案例等核心内容,并融入展茅在“没有围墙的创业园”、乡村咖啡节等创新实践中的成功经验,积极推动展茅模式走出浙江。目前已与河南、安徽等3个省外乡镇建立结对关系,不仅开展线上政策解读、经验分享等交流活动,还组织线下互访调研6次,实地探讨乡村振兴的落地路径。团队通过搭建跨省对话桥梁,助力不同地域乡村在交流共建中相互启迪,共同探索适合本土的振兴新范式,为全国乡村振兴事业注入新动能。

团队成员前往河南省乡村与村干部座谈交流

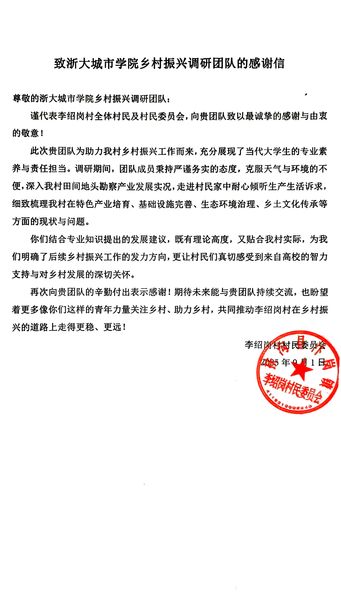

团队成员获得村委会感谢信

当好时代发言人,讲好中国故事

实践队员组建“青年宣讲团”,带着展茅街道的振兴故事和亲身见闻,走进乡村小学和中学课堂,将生动的乡村实践转化为一堂堂富有感染力的思政课。在多所中小学校的教室里,队员们通过微党课、纪录片和互动问答,讲述从“草绳换船”的奋斗历史到“没有围墙的创业园”的创新实践,让同学们看到乡村振兴背后的汗水与智慧。“我们不仅是在讲故事,更是在传递一种责任和希望,”宣讲团成员表示,“要让更多年轻人了解乡村、爱上乡村,未来愿意投身乡村建设。”截至目前,团队已开展宣讲6场,覆盖200余人次,不少学生在课后表达了对乡村振兴的浓厚兴趣。一颗颗“知乡、爱乡、建乡”的种子,正通过这些真实的故事,悄然播撒进新一代青少年的心田。

团队成员将乡村振兴故事设计为生动的微党课并为小学生授课

这支来自浙大城市学院的实践团队,真正将专业知识书写在乡村土地上,用青春智慧激活共富新动能。他们不仅深入展茅街道调研走访,更以数字化手段创新治理方式,以文化创意活化传统技艺,用实际行动诠释了新时代青年的责任与担当。从联通“家校社”交流到搭建“一乡一品”经验传播平台,从组建青年宣讲团到推动校地合作共建,团队成员将课堂所学转化为服务乡村的具体实践,展现了当代大学生扎根基层、服务社会的时代风采。他们用实际行动证明,青年既是乡村振兴的见证者,更是重要参与者和推动者,为海岛乡村振兴注入了源源不断的青春动能。

(责任编辑 吴文建 陈显婷)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线