2025年7月12日至13日,中国教育发展战略学会教育政策与规划专业委员会第三届理事会第二次会议暨2025年度学术年会——教育强国战略论坛在上海同济大学举行。来自全国高校、科研机构及教育管理部门的专家学者齐聚一堂,围绕教育强国建设的重大战略、规划与政策展开深入研讨。

7月13日上午,专委会2025年度学术年会正式拉开帷幕。同济大学政治与国际关系学院党委书记、高等教育研究所所长蔡三发代表同济大学对与会嘉宾表示热烈欢迎,他指出,本次年会在教育强国建设背景下召开,具有十分重要的意义,期待与会嘉宾积极建言献策,贡献高价值成果建议。开幕式上,同济大学STEM教育智库发布在专委会学术指导下研发的“2025年度全球STEM教育发展指数”。该指数系统评估了全球40个主要国家与地区的STEM教育发展水平,是全球首个国家与地区STEM教育发展综合评估工具。

专委会学术委员会主任委员、华东师范大学教育学部教授范国睿主持学术年会上半场主题报告。他指出,当前全球教育发展出现了新趋势,我国正处于教育大国向强国迈进的关键期,本次年会聚焦教育政策与规划,围绕“十四五”与“十五五”规划衔接展开,意义重大,期待大会为教育强国建设提供学术和政策支撑。专委会副理事长、同济大学管理高等研究院特聘教授刘兴华,专委会副理事长、东北师范大学副校长邬志辉,专委会副理事长、华南师范大学粤港澳大湾区教育发展高等研究院院长卢晓中,专委会常务理事、同济大学政治与国际关系学院党委书记蔡三发做主题报告。

刘兴华教授聚焦“实现高等教育与经济社会发展动态适配”,从经济视角出发,分析了当前科技革命和产业变革背景及中国进入后工业社会和城市化2.0时代的特征,提出高等教育需重塑精神、承担创新使命、培养健全人格、提升学生生存素质并构建终身学习体系,以适应时代发展。

邬志辉教授强调“构建同人口变化相协调的基本公共教育服务供给机制”,指出中国已进入人口负增长时代,分析了人口总量、分布、类型变化对教育的影响,如学位供给矛盾、教师配置问题等,警示未来可能出现高校关闭和教师失业等情况,并提出应对思路。

卢晓中教授分析了“战略教育人才的造就及时代价值”,指出战略教育人才有广义和狭义之分,具有战略性、引领性、创新性等特质,是教育强国建设的重要支撑,分析了其时代价值,强调其在多个方面的不可或缺性。

蔡三发研究员分析了“新型研究型大学的使命与建设路径”,指出新型研究型大学并非仅指新建大学,传统大学转型也可成为新型研究型大学,其使命是引领经济社会发展,建设路径包括科教融会、产教融合、学科交叉等,并要注重可持续发展。

专委会秘书长、教育部教育管理信息中心研究处处长熊建辉研究员主持学术年会下半场主题报告。专委会学术委员、北京师范大学教育学部教授鲍传友,专委会学术委员会副主任委员、北京大学教育学院教育经济与管理系主任杨钋,专委会理事、江苏师范大学智慧教育学院教授王运武,专委会学术委员会副主任委员、中国教育科学研究院科研管理处副处长孟照海作主题报告。

鲍传友教授围绕“县域教育面临的挑战与系统治理”,指出县域教育存在优质资源稀缺、资源流动困境、高中发展难题、教育生态不佳、社会信心不足等问题,并从协调发展关系、完善治理体系、综合运用治理工具等方面提出解决思路。

杨钋主任探讨了“产教融合、技能形成与区域创新协同机制”,以航母所需人才为例,分析了职业教育与产业发展的关系,提出需重新定位政府角色,有效解决谁控制、谁提供、谁支持、谁主导等核心问题。

王运武教授分析了“新一代人工智能对教育发展的影响及其治理”,在梳理新一代人工智能发展基础上,阐述了其对社会和教育的影响及应用中可能存在的风险,并提出立法标准、政策引导、健全监管体系等治理路径。

孟照海副研究员围绕“教育强国建设中的教育学知识供给”,阐述了教育强国与教育学知识体系的交互关系,分析了当前教育学知识供给的现状、问题,并提出构建生产性资助体系、完善学术评价、加强学术期刊建设等建议。

7月13日下午,落实教育强国战略分论坛同步举行。与会人员围绕教育强国建设中的诸多关键问题进行了充分交流和有效互动。

专委会理事、上海师范大学教育学院副教授陈婧主持平行论坛一。北京教育科学研究院教育发展研究中心副研究员李璐,专委会副理事长、天津市教育科学研究院副院长王光明,专委会理事、学术委员、北京外国语大学教育学院副教授涂端午,专委会学术委员、安徽省教育评估中心主任汪开寿,专委会理事、山西师范大学教育科学学院副教授霍翠芳作专题发言。

李璐副研究员剖析了“十五五”时期京津冀教育协同发展的挑战、战略与突破,通过回顾京津冀教育协同发展十年历程,指出存在优质资源配置不均衡、协同机制不完善、产教融合程度低等问题,提出构建教育链、产业链、创新链融合机制,布局跨区域协同创新走廊,推进基础教育优质均衡等策略。

王光明教授分享了教育强国建设视域下教师教育现代化指数的构建与结果,强调教师教育现代化对教育强国建设的重要性,基于对不同国家教师教育发展优势与不足的分析,呼吁优化我国教师教育培训体系。

涂端午副教授探讨了教育强国建设中教育对外开放的角色与路径,通过对我国教育对外开放历史的回顾,指出要把握教育对外开放趋势,实施中国教育品牌培育计划,推进制度性开放,提升中国教育的国际影响力。

汪开寿研究员以安徽为例分析了高质量教育体系建设面临的困境,提出推进基础教育优质均衡、加强高校学科专业调整、深化产教融合、完善教师队伍建设等对策。

霍翠芳副教授运用政策网络分析方法,探讨了乡村学校布局优化在人口变局下的挑战,建议建立人口动态预测机制、推动多主体公平参与、健全政策评估监测体系。

平行论坛一研讨紧扣教育强国建设的核心议题,共同体现核心逻辑:教育政策规划必须兼具前瞻性与适配性——既要锚定国家战略目标,又要回应区域差异和民生诉求,打破部门壁垒、强化多元协同。

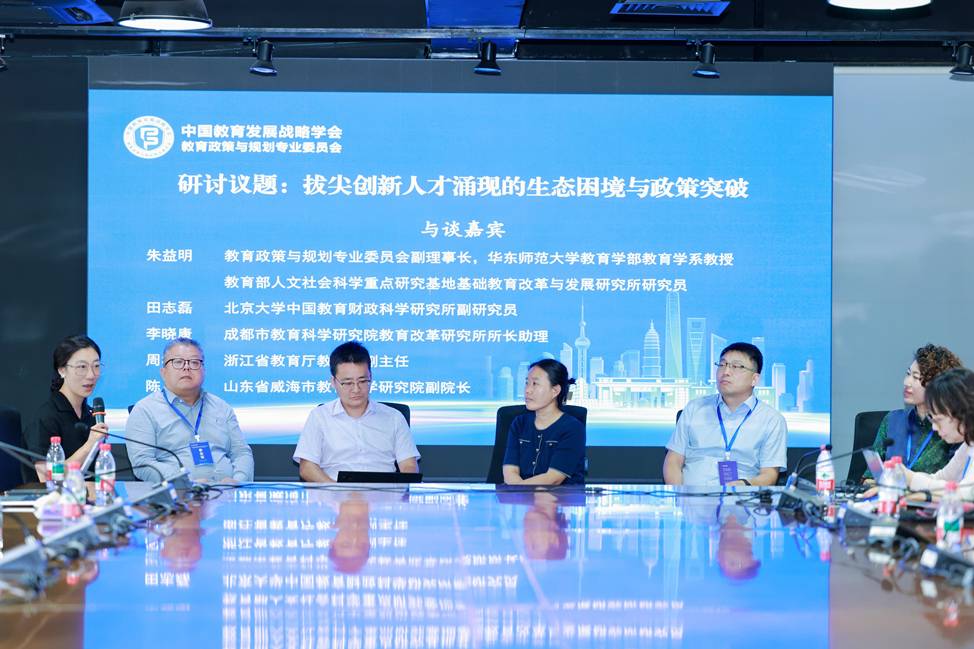

专委会副秘书长、中国发展研究基金会人的发展经济学研究中心副主任赵晨主持“拔尖创新人才涌现的生态困境与政策突破”圆桌研讨。专委会副理事长、华东师范大学教育学部教育学系教授朱益明,专委会学术委员、北京大学中国教育财政科学研究所副研究员田志磊,专委会常务理事、四川省成都市教育科学研究院教育改革研究所所长助理李晓康,浙江省教育厅教研室副主任周华松,山东省威海市教育教学研究院副院长陈梅围绕“拔尖创新人才涌现的生态困境与政策突破”参加讨论。圆桌研讨在尊重儿童个体差异、保护儿童兴趣热爱、供给普惠高质量科学教育资源、因材施教等方面形成了共识。

朱益明教授强调要树立科学的人才观、成才观和教育观,教育只是人才成长的因素之一,反对将教育与拔尖创新人才培养直接等同,呼吁突破传统精英教育思维,注重面向人人的公平而有质量的教育。

田志磊副研究员结合人工智能的时代背景,分析了拔尖创新人才所需能力的变化,呼吁保护学生的创造精神,为具有创新潜能的学生提供适宜的教育环境。

李晓康研究员分享了成都在拔尖创新人才培养方面的探索,从学校特色发展、家校协同、整合社会资源等方面推进创新人才培养。

周华松副主任建议加强顶层设计、建立多维度评价体系、构建省级创新培养基地、推动初高中与高校贯通培养,同时兼顾精英培养与普惠教育。

陈梅副院长结合威海实际,分析了拔尖创新人才培养的现实困境,建议通过组建科技专家团队、加强课程建设、拓展校内外资源等举措推进创新人才培养。

专委会副理事长、浙江大学国家高端智库教育学院分中心执行主任阙明坤主持平行论坛二。专委会副理事长、北京大学教育经济研究所所长岳昌君,专委会副理事长、清华大学政策研究与规划室副主任王传毅,专委会常务理事、浙江工业大学教育学院副院长张凤娟,专委会理事、河南大学教育学部教育技术系主任兰国帅,杭州师范大学经亨颐教育学院副教授李阳杰作专题发言。

岳昌君教授结合2013年以来的调查数据,分析了“高校毕业生就业形势与特点”,指出高校毕业生就业分布呈现下沉趋势且结构不均衡等特点,未来毕业生规模将持续增长,面临多重就业挑战。

王传毅副主任围绕“国家牵引的学科布局调整”,分析了学术共同体和市场在学科发展中的作用及局限性,强调国家需在战略平衡、规则设置、运行调节三方面发挥作用,通过战略科学家委员会、学位授权制度等具体工具,实现学术、市场与国家战略的协同。

张凤娟教授以“学科会聚”为切入点,分析了大学教育、科技、人才一体化建设的实施困境与推进策略,基于对独立职能型、矩阵型、混合网络型三种学科会聚组织类型的比较和国际经验借鉴,提出增强内外部动力平衡、完善评价体系等建议。

兰国帅副教授聚焦“高等教育5.0赋能教育强国建设”,分析了高等教育5.0的内涵,提出以技术赋能和人文关怀为核心,提升课程综合性和教学评价灵活性,深化产教融合、加快生态建设、强化智能技术融合。

李阳杰副教授围绕“一流学科建设中的知识溢出”展开分析,指出知识溢出其具有带动、过滤、极化三种效应,针对存在的动力不足、过滤机制不完善、极化现象等问题,提出明确社会服务评价指标、利用大数据进行过滤匹配、调整学科评价导向等政策建议。

随后的圆桌研讨环节,专委会学术委员、复旦大学复旦发展研究院副研究员刘虹,杭州师范大学中国创新创业教育研究院副院长罗志敏,湖南文理学院教育科学学院院长谌晓芹,浙江工业大学现代大学制度研究中心教授毛建青就“高校学科专业设置调整与产业结构升级适配机制”议题做分享。

刘虹副研究员指出,产业发展变化快与高校人才培养周期长是一对天然存在的矛盾,强调问题的核心在于人才培养模式的变革,建议将学科专业调整落到课程建设层面,推动政府、高校、市场多方协同,完善信息传递与共享机制。

罗志敏教授认为,高校的人才培养和产业的人才需求之间因为存在时间差和标准差,从而导致供需错配,建议建立产业需求系统、重构学科组织形态、构建能力认证体系,尤其强调需建立高校与产业界的资源交换补偿机制。

谌晓芹教授结合地方本科院校实际,回顾了学科专业调整的历史,指出地方院校在调整中面临的困惑,如专业数量控制、工科占比要求等,建议关注学生兴趣、优化学制、减少课程负担,推动人才培养与社会需求匹配。

毛建青教授呼吁建立动态需求监测与反馈机制,利用人工智能辅助产业升级转型和人力需求预测,更新职业资格标准,建立分层分类的资源调配机制,推动不同类型高校各安其位,完善多主体协同机制,促进政府、高校、企业间的人才流动。

阙明坤副秘书长在小结时指出,平行论坛二聚焦高等教育的重大战略问题和高校学科专业设置调整与产业结构升级适配机制进行了深入研讨,高校学科专业设置调整应坚持系统思维,科学把握“一二三四五”。“一”即围绕建设教育强国这个战略目标;“二”即把握好高等教育供给侧与需求侧的关系;“三”即健全学科专业设置调整的资源保障机制、部门协同机制、评价监测机制;“四”即协调好学科专业设置调整的政府逻辑、历史逻辑、产业逻辑、教育逻辑;“五”即学科专业设置调整需审慎处理好快与慢、冷与热、关与开、量与质、变与不变的关系。

此次学术年会的成功举办,为教育政策与规划领域的专家学者搭建了高水平的交流互动平台,通过多方智慧的碰撞与汇聚,形成了一系列关于教育强国建设的重要共识与实践思路,为加快教育强国建设提供了有益参考和积极助力。

与学术年会同步,12日下午召开了专委会第三届理事会第二次会议。会议由专委会副秘书长、同济大学教育政策研究中心主任张端鸿主持。专委会秘书长、教育部教育管理信息中心研究处处长熊建辉研究员作专委会年度工作报告,总结专委会过去一年取得的工作成绩。

会议增补了专委会理事会成员。经选举投票,增补黄玉强、阚阅两位同志为副理事长,增补田志磊等九位同志为常务理事,增补王晶等二十七位同志为理事,增补刘虹等五位同志为专委会学术委员会委员。

中国教育发展战略学会副会长、教育政策与规划专业委员会理事长康宁发表讲话,对新当选成员表示祝贺,强调专委会平台的重要意义,鼓励学者多利用这个平台,聚焦国家政策走向,深入基层调研,探索教育强国战略研究的新路径。

增补选举期间,熊建辉秘书长就“数字赋能教育强国建设‘知彼工程’:构建中国自主的全球教育研究体系的探索”作专题报告,介绍了教育部教育管理信息中心自主研发的,覆盖195个国家和36个地区的全球教育信息平台的建设背景、进展情况、初步成效和未来展望。

7月12日晚召开了专委会学术委员会2025年度工作会议。专委会学术委员会主任委员范国睿、副主任委员杨钋、副主任委员黄斌、副主任委员孟照海及学术委员会委员出席会议,专委会理事长康宁、秘书长熊建辉、副理事长刘兴华、副理事长杜晓利、副秘书长张端鸿列席会议。副主任委员、北京大学教育学院教育经济与管理系主任杨钋代表学术委员会作年度工作报告。副主任委员、中国教育科学研究院科研管理处副处长孟照海组织与会人员展开研讨。主任委员、华东师范大学教育学部教授范国睿指出,我们应抓住当前“十五五”规划启动的关键历史契机,全力服务国家教育强国建设这一宏伟大业。副主任委员黄斌提出要提升成员的资政能力,推动产出高质量决策咨询报告,切实增强政策建议的针对性和可操作性。

本次会议紧密结合《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》所明确的战略目标、核心任务与实施路径,深入讨论在大国竞争、科技进步、人口变化等不确定性因素影响下我国教育强国建设所需的战略转型动力、战略支撑、跨越式发展的路径策略等。会议在教育公平、质量提升、均衡发展、创新驱动等关键议题上形成共识,呼吁将创新教育全面融入教育教学的各个环节,把教育创新有机融入国家创新体系之中。

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线