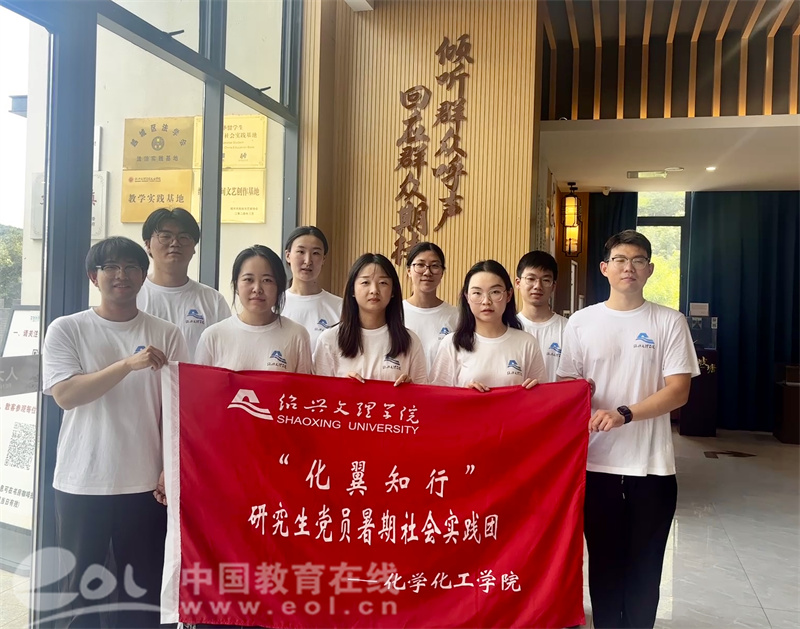

中国教育在线浙江站讯(记者 陈显婷 通讯员 周孟葳)在浙江“城乡融合、共富先行”的深化浪潮中,绍兴乡村凭借独特的水文生态与资源,走出了多元化的和美乡村路径。近日,绍兴文理学院化学化工学院“化翼知行”实践团用一周时间深入绍兴典型示范乡村,挖掘如何在“螺蛳壳”里做出绿色发展的“大道场”。

守护生态:让“活化石”成发展底气

“这1500年的古银杏树,是我们村的‘根’,护好了它,就护住了坡塘的魂。”坡塘村村干部梅娅飞说。

实践团发现,这个小村庄里到处都是“硬功夫”:越城区唯一的国家一级保护古银杏“活化石”枝繁叶茂,依靠的是“一树一策”的专家救护;原始茶园步道得以真实展现百年古岭风貌,得益于村民自觉遵守《森林生态保护细则》及二十余名护林员的日常巡察维护。

如今,生态已然成为坡塘村发展的“金名片”,吸引游客纷至沓来。

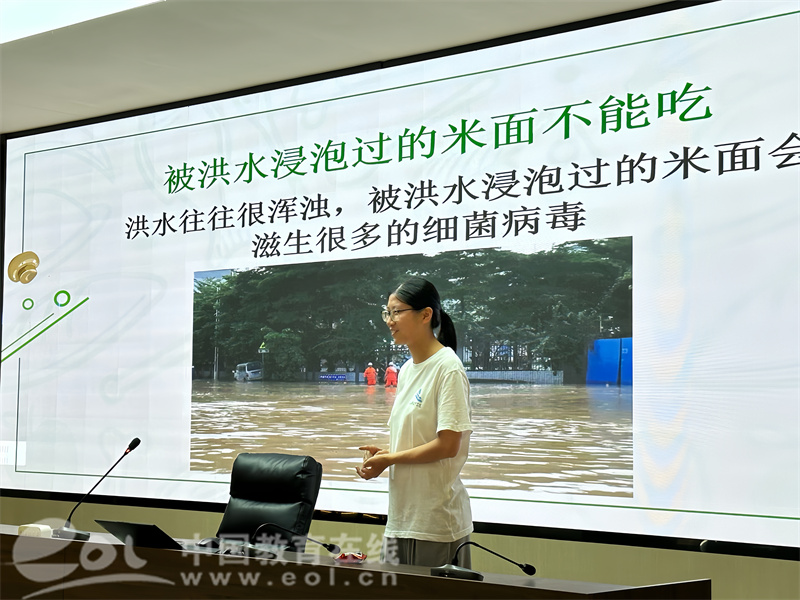

系统性环境治理让生态守护更见实效。调研期间正值台风季,实践团发挥专业所长,化身“食安卫士”为20余名老人展开台风天粮食安全科普。令科普队员意外的是,村民对相关知识早已了然于心。台风过境后,村内水渠和河道依然水位稳定。

这背后,是近十年来“点-线-面”持续发力:从组织河道“白色垃圾”清理志愿队,到收回污染养殖塘,再到岸线砌坎与绿化,实践队员分析发现,这种治理模式本质上是乡村环境“微循环系统”的重塑,不仅保障了生态安全,更提升了村民的环境意识与生活品质,实现了生态与民生的深度共赢。

科技重生:让“污染地”变致富田

如果说坡塘守护的是“绿水青山”的原生之美,那么棠棣村则上演了一场科技重生记,让昔日纺织印染污染的重灾区,绽放出绚丽的“兰花经济”。

“四化工程”的实效在调研中清晰显现:废旧漂染厂变身为省内领先的兰花培育基地,垃圾资源化处理中心将废弃物转化为花田有机肥,生活污水经化学絮凝等技术处理后清洁排放,棠棣村已然走在循环治理、低碳转型的前列。

走进4600平方米的兰花数字工厂,实践队员发现昔日传统的竹篮散户已升级为现代化产业链。恒温恒湿控制系统、自适应光照设备、透气性基质栽培技术等科技手段让兰花突破自然限制,实现全年高效培育。工作人员可以通过厂内大屏直观查看数据,并在“温室管家”APP轻松实现实时调节。

不仅如此,这座千亩智慧大棚还能搞展销、做研学、接直播。“以前挑着花到村口卖,现在家门口就能做生意。”花农婆婆笑着说。这样因花增收的村民不在少数,去年村集体收入达四百万元,科技真正让“美丽资源”转化为了“美丽经济”。

文化赋能:让“老水脉”焕新动能

穿行浙东运河博物馆,实践团透过智慧治水模型,开启了一场穿越时空的“水脉对话”,体悟这条千年水脉的生态治理与文化传承脉络。

走出博物馆,实践团沿运河走访了黄酒小镇、八字桥、迎恩门与钱清古镇,沉浸式感受着古老运河的当代新生。网红“越水长游”水上研学游线在假期一票难求,“古城文化专线”公交开通后,游客量三年增加40%。桥畔茶舍的文创产品让文化变得“可带走、可品尝”,半数的受访游客对此印象深刻。

通过问卷、访谈和实地考察,实践团成员深切体会到:运河的保护不仅是修桥、清淤,更是让文化“活”起来。当历史遗迹成为研学课堂,当民俗活动变成旅游项目,千年水脉自然成了带动发展的“黄金线”。

从坡塘守护生态本底、棠棣依靠科技重生,到运河实现文化赋能,绍兴乡村在河网密布、空间受限的条件下,走出了绿色发展与共富先行相辅相成的特色路径,为山区海岛等同类型区块发展提供了鲜活借鉴样本。

(责任编辑 余新花 陈显婷)

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线