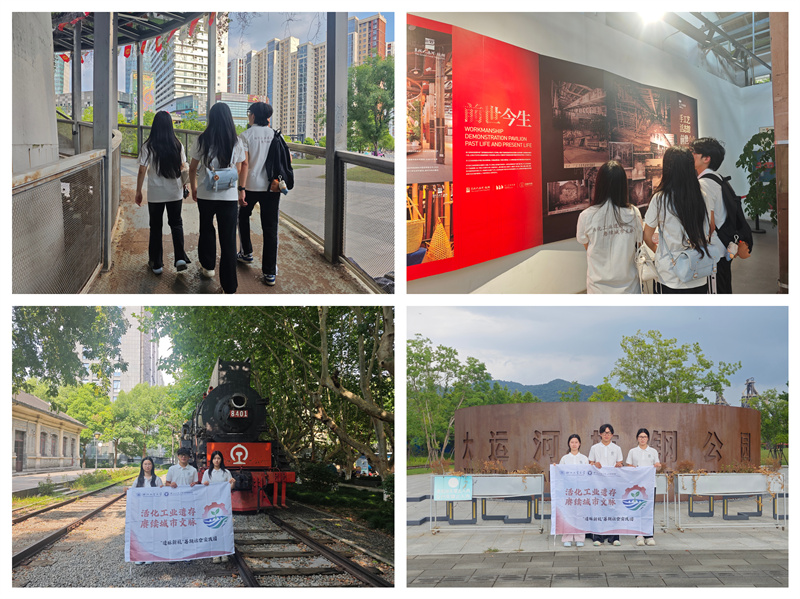

(通讯员:陆海阳)工业遗产是城市的不可再生资源,是城市发展变迁的历史佐证,是城市文脉传承的重要依托。2025年,在浙江深入实施文化建设“八项工程”20周年及《浙江省工业遗产管理办法(试行)》出台之际,浙江工业大学公共管理学院“遗脉新杭”暑期社会实践团队以“活化工业遗存,赓续城市文脉”为主题,依托京杭大运河杭州段沿线工业遗存资源,通过实地考察、访谈调研、理论宣讲等形式,解析工业锈带向城市秀带蝶变的“杭州样本”,为助力杭州大运河国家文化公园建设,推动城市高质量发展、内涵式发展贡献青春力量。

溯工业根脉,汲精神之源

实践始于杭州市档案馆与浙江工业大学校史馆。校史馆内,团队成员随着学校办学历史回顾浙江工业教育发展历程,对“艰苦创业、开拓创新、争创一流”的“三创精神”有了更深层次的领悟;档案馆里,通过参观杭州工业发展档案史料展与城市发展史料陈列展,团队成员对杭州工业发展进程有了更系统、深入的了解。通过对两所场馆的参观学习,团队成员切实感受到本次暑期社会实践的意义,并深刻理解工业遗产作为城市不可再生资源与文脉载体的厚重价值。

寻活化密码,观“锈带”蝶变

沿运河而行,实践团探访了十余处工业遗存,见证“锈带”蝶变的生动图景。

浙窑公园(原杭州市航港公司船坞修理厂)里,泛黄砖墙、斑驳锈迹与灵动陶艺相映,昔日机器轰鸣的车间已成为了创作者的“梦工厂”,旧船坞在泥土与釉色中续写着历史与现代的交融。运河天地(原杭州市大河造船厂)以“修旧如旧”保留粗犷工业风砖墙与造船设备,如今咖啡醇香与潮流展览在此相遇,工业记忆以时尚消费与文化体验融入了都市生活。小河公园(原杭州石油公司小河油库)将巨型油罐、仓库与绿植、步道融合,生态化转型让冰冷的工业设施在绿意中延续着城市的集体记忆。

运河文化艺术中心与运河书房(原杭州热电厂)的百米烟囱如“文化勋章”,1.2万平方米空间内,艺术展览与商场喧嚣和谐共存,昔日“能源心脏”完成从硬核到温润的转身。丝联166文创园(原杭州丝绸印染联合厂)的苏式“亚洲第一大厂房”内,老劳模事迹与艺术海报、工业管道对话,虽存在着业态更新的挑战,但仍有工业精神指引着文创探索。LOFT49(原蓝孔雀化纤厂)、武林之星博览中心(原杭州制氧机厂)与新天地活力荟(原杭州重机厂)保留老建筑筋骨,内部的设计工作室、艺术中心、剧场与商业空间碰撞,释放了无限活力。

大运河杭钢公园(原杭州半山钢铁基地)里,高耸的高炉被改造为俯瞰全景的观景台,曾经的炼钢车间化身为可容纳千人的露天剧场,废弃的铁轨铺就成穿梭林荫的骑行道,连锈迹斑斑的钢渣也经打磨成为装点绿地的景观石。遵循“轻触式”的改造理念,厚重的工业肌理、悠长的运河文化与灵动的自然山水在此完美交融,书写出一份工业遗存活态保护与创新重构的精彩“杭钢答卷”。

悟活化之道,献青春之策

连日探访,实践队员不仅用指尖触摸着历史的肌理,心中更是激荡着对活化之路的深刻体悟。而一场场面向青年伙伴的宣讲,更让这份体悟从团队内部的思考,化作向外传播的星火,成为连接工业遗产与青春力量的重要桥梁。

在杭州工艺美术博物馆,团队讲述红雷丝织厂变迁,阐释“最小干预”让苏式厂房与非遗对话;在丝联166劳模雕塑前,团队分享工人坚守与创新故事,探讨文创园如何让工业精神可触可感;在杭钢公园高炉下,团队解读“轻触式改造”与“钢铁精神”的跨越时空传承。

锈迹斑斑的厂房、沉默矗立的烟囱、蜿蜒曲折的铁轨,这些城市曾经的“工业脊梁”焕发新生的背后,是“保护不是封存,利用方是传承”的核心理念,即对历史风貌与工业肌理给予最大限度尊重与保留的同时,精准注入契合时代脉搏的新功能、新业态与新活力,守其形、赋其魂,实现真正意义上的“在地性”活化。

从生态公园的静谧、文创园区的灵感、艺术殿堂的熏陶、商业综合体的繁华到宜居社区的温情,杭州探索出的多样化活化路径,彰显了因地制宜、模式创新的“杭州智慧”与“杭州样本”。当钢铁森林长出文化新芽,工业遗产正成为讲述杭州故事与中国式现代化城市故事的载体。“遗脉新杭”团队将带着这份沉甸甸的收获与思考,继续为活化工业遗存、赓续城市文脉、助力文化强省建设贡献青春力量,让城市的工业记忆在时光流转中真正“活”下去,绽放永恒魅力!

团队成员感悟

作为一名在杭州出生长大又在本地就读的大学生,探访运河沿线的工业遗存的一系列暑期社会实践活动让我收获颇丰。从小只听过大运河的名号,总以为这条流淌千年的河道只是城市的风景线,直到走近那些斑驳的厂房、锈迹的机器旁,才真正读懂它承载的工业记忆——从曾经轰鸣的纺织车间到如今焕发新生的文创园区,从堆积货物的老码头到串联起古今的步行廊道,每一处遗存都是时代变迁的鲜活注脚。

在走访工业遗存的过程中,那些关于生产、奋斗与城市崛起的故事,让冰冷的工业设施有了温度,又看到了传统与现代碰撞的巧思:老旧仓库变身艺术展厅,烟囱改造成观景平台,工业元素与运河生态、市民生活巧妙融合,这正是“锈带变秀带”的生动实践。

生于斯长于斯,我曾熟悉杭州的繁华与新潮,却第一次如此清晰地触摸到城市发展的“工业年轮”,也是第一次能将熟悉的地名街道和各处工业遗存联系到一起。这些遗存不仅是历史的见证,更是未来的起点。作为青年学子,我们既要读懂运河岸边的奋斗史诗,更要思考如何用创新思维为老工业遗址注入新活力。期待未来能将专业所学与这份实践感悟结合,让更多人看见运河工业遗产的价值,让城市文脉在传承中持续生长。

——行政管理专业 陆海阳

此次实践之行,使我感触至深。通过探访校史馆与杭州市档案馆,我们深刻体悟到“艰苦创业、开拓创新、争创一流”的“三创精神”与工业遗产秀带变锈带理念的深度共鸣。走到丝联166的劳模雕塑群像前,沈初云在缫丝车间的坚守、沈丹华的操作创新,让“精益求精、敢闯敢试”的工业精神不再是抽象的词语,而是可触可感的奋斗史诗。漫步运河畔的浙窑公园、运河天地、小河公园与大运河杭钢公园,我们目睹了旧船坞变创作空间、老车间融入艺术和消费、高炉化成观景台的蝶变,感受到“保护不是封存,利用方是传承”理念下,工业肌理与新业态的巧妙融合。

通过实地参观走访与宣讲,我们深刻理解:唯有守护锯齿形屋顶、蒸汽管道这些工业之“形”,传承人文精神这股工业之“神”,用创意让老工艺与科技碰撞出工业之“新”,才能让老厂房既留住历史根脉,又接上时代地气,为工业遗产的永续生命力注入青春力量。

——公共事业管理专业 胡佩新

沿着大运河的脉络,我们一路探寻藏在城市的工业遗迹。斑驳的工业躯壳与现代创意元素完美融合,老厂房的厚重历史感与充满活力的新产业相得益彰,钢铁的冷硬肌理与自然的葱茏绿意和谐共生。踩在时光的交界线上,我们真切地体会到工业遗产转型不仅是对旧建筑的改造,更是一种文化传承与创新发展的探索。它既能保留城市的历史记忆,让后代了解先辈们的奋斗历程,又能适应时代发展需求,为城市注入新的经济活力,促进产业升级,提升城市文化品位。站在新旧交织的光影里,我相信工业遗产转型有着广阔的前景和无限可能,期待能看到更多的工业遗产以全新的姿态融入城市,续写独特篇章。

——公共事业管理专业 赵婉君

(责任编辑:胡熙圆)

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

中国教育在线

中国教育在线