当准格尔旗风沙掠过复垦草甸,天山脚下矿坑冒出新绿,西安科技大学地质与环境学院“‘煤’好未来”生态能源实践团对煤炭行业生态修复的探索,正沿矿山与戈壁脉络展开。在学院党委书记赵雪萍带领的18位教师团队指导下,37名本硕博学子分赴新疆塔城、克拉玛依、哈密、库车,内蒙古准格尔旗,甘肃白银,陕西榆林等地,用脚步丈量山河,在矿山与戈壁间书写青年的绿色答卷。

——黑岱沟的修复印记

国能准能集团黑岱沟露天煤矿的观景台上,昔日“煤海”的轮廓已被层层绿意覆盖。实践团成员触摸复垦区的土壤,这里的每一寸土地,都体现着“剥离-采矿-回填-复垦”一体化模式的修复智慧。

不远处的露天矿排土场生物综合修复技术示范基地,耐旱的沙棘与紫花苜蓿顺坡铺展。“植被下是重构的基质层,菌类微生物正在改良土壤。”环境工程专业学生拨开草丛观察根系说道,“课本里的‘生态修复链’,在这里比图纸更鲜活。”

——光伏板下的生态答卷

陕煤曹家滩“光伏+生态修复”示范基地,深蓝色光伏板与浅绿草地构成独特图景。这片曾因采煤“受伤”的沉陷土地,借光伏阵列重焕生机——板阵减弱风力、拦截流沙,锁水土、织微气候调节网,缓冲极端温差。

“关键在这些看不见的‘功臣’。”硕士研究生白祖诚指向草根处,“微生物为植物‘量身定制’生存条件:固氮菌供能,放线菌解毒,让沙打旺、苜蓿扎根贫瘠土地。”植被与微生物共生,稳固土壤、调节气候,助沉陷地“二次新生”。

——天山脚下的修复密码

哈密戈壁滩上,实践团以“煤炭开采与环境保护”为主题,踏查矿区生态痕迹:从塔城废弃矿坑边坡治理到克拉玛依复垦区植被成活率,专业知识在现场生长。“‘两山’理念转化为治沙技术、节水方案。”带队老师指着防风林,“这是理论落地的样子。”

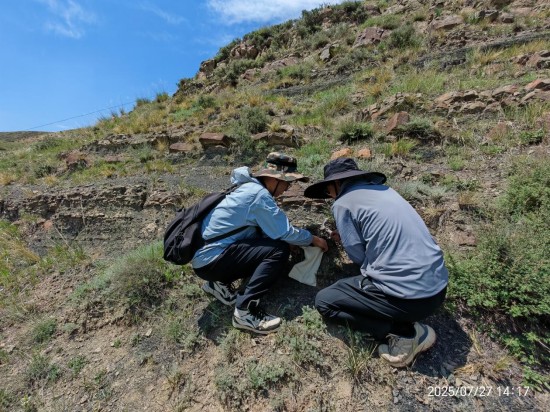

库车北部井工煤矿周边,小分队进行植物检测。地质工程学生用罗盘测岩层走向,环境工程学生记录梭梭树数据。“这株骆驼刺根系是地上三倍,适应矿区环境。”博士研究生邓立雄拨开沙土展示共生智慧,土壤样本与植被数据诉说煤开与生态的平衡。

——行囊里的绿色答案

实践团车辆驶离矿区,车窗外草原与光伏基地渐远,同学们的笔记本写满观察与思考。学院党委书记赵雪萍看着热烈讨论的身影,轻声说:“生态修复的答案在复垦土地,绿色发展智慧在创新实践,不在实验室和论文里。”

夕阳为戈壁镀上金边,37份实践报告沾着泥土草叶。见证的“煤海变绿洲”、亲历的“光伏映新苗”、记录的“植物与土壤对话”,是行囊中的珍贵收获。队员们说:“看到煤炭绿色未来,更懂青年担当——用专业护绿水青山,让发展带生态温度。”

① 凡本站注明“稿件来源:教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

教育在线

教育在线